�{���������I

�������炪�A�{���̗��̎n�܂�B

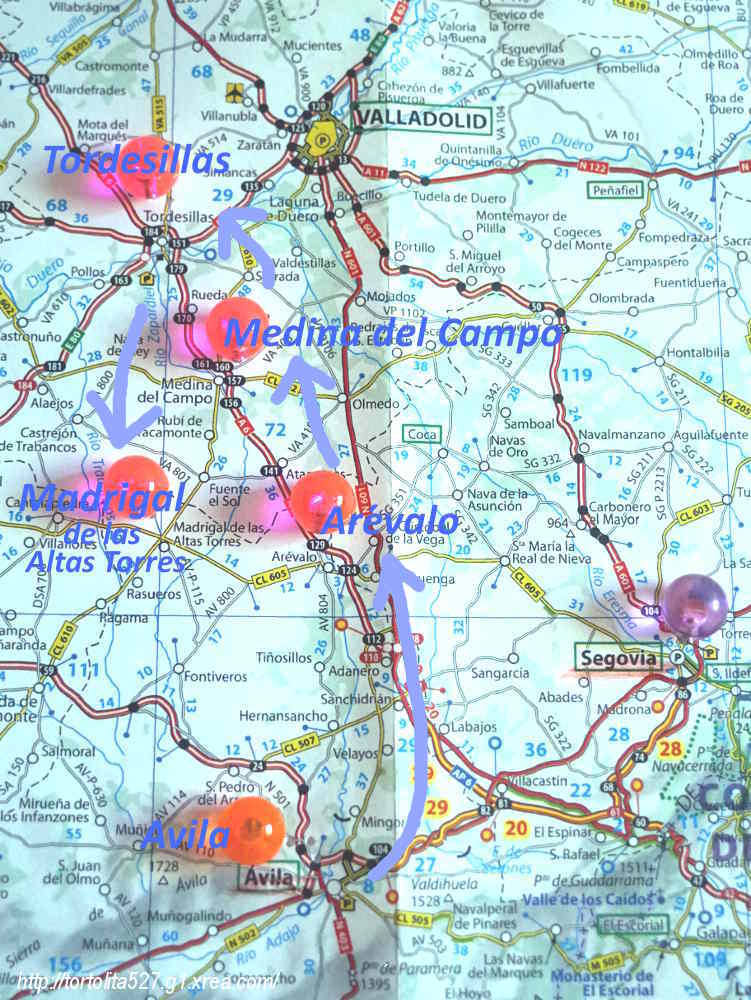

�}�h���[�h�͂���A�upacollama����̃��}�v�B

�O���ɗ��������������܂��B

�@�����^�J�[�͏o���O�ɗ\�Ă����܂����B

�@���Y�̒��^�Ԃ�I�т܂������A�C�ɂȂ����̂́A�u���Y�J�V���J�C�A�������͓����ԁv�Ƃ̒A�����������������ƁB

�@�ŁA��͂肻�ꂪ���i�ł�����[�I

�@�o�Ă����̂͊؍��ԂŁA�����Ƃ����Ɓc������ē����H

�@���܂ǂ��̊؍��Ԃ́A�����Ɨǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤����ǁc

�@�Ƃ͂����ٍ��ŏ\���ԁA�g�������Ƃ̂Ȃ��؍��Ԃɐg���䂾�˂�E�C�́c�ނނނނށB

�@����ƒ����z�̗ǂ��S���̏������A�Ă��ς��Ǝ����|���Ă��܂��B

�@�u�����傤�ǁA�g���^�̓��N���n�C�u���b�h��^�Ԃ��A�����ς݂ł������g�����Ԃł��I

�@���\��Ԏ��胉���N����ł��̂ŁA���������10���[�������Ȃ�܂����A��������ʂ�5���[���ɕ��������܂��傤�I

�@���A�傫������H�c�ł��܂��A���邾���ł��������ł��傤�H�I�v

�@�c��������炨���܂��ł��B

�@���������܂Œ����K�ȗ��ɂȂ�܂������A�ł��\�Z�́A���s�ܓ��ڂɂ��Ă��łɂ����Ԓ��߂ł��B

|

�A�g�`���w�߂��̃����^�J�[��� �A�g�`���w�߂��̃����^�J�[���

�@�Ƃ���Ō���A������������ʂ̎Ԃ���āA�܂������������Ƃ��N���āA�m�M���܂����B

�@����̓����^�J�[��Ђ́A����グ�A�b�v�̂��߂̍����ł��ˁc�c

�@�\�X�g�ɂ͐l�C�Ԏ���ڂ��Ă����A�ł���i����Č�����Ԃ��A�u�����v�Ə̂��ďo���c

�@�������邱�ƂŁA��̃����N�̎Ԏ�ցA���܂����q��U�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�i�A����A���[�J�[�ƃ��f�������O�w��ł����Ђ��A�}�h���[�h�E�G�ł͂ЂƂ��������܂����B

�@���������ł����A�����o�邩�킩��Ȃ��s����肸���Ƃ����̂ŁA����͂������������ɂ��܂��B

�@�܂��ʂ̃��i������̂�������܂��c�j

|

�@�{���̖ړI�n�A�r���́A���������܂�����110�L���i�ނ����B

�@�����͂�������܂��c

|

�c�ł��O�̂��߁Agoogle map�ɖړI�n���Z�b�g�B �c�ł��O�̂��߁Agoogle map�ɖړI�n���Z�b�g�B

|

�@��������呛���̂͂��̃}�h���[�h����A���悢��E�o�ł��B

�@�i���̂悤�ȃ_�t������H�̃`���V�A�����ς��������܂����j

�@�s������܂ł́A�Ԃ������ăh�L�h�L���܂��B

�@������ƃ��^���ƁA�����㑱�ԂɎ����܂����B

�@�i�X�y�C���ł��A�Ȃ��������v�W���[�ԂɎ����܂��B���}�ł��v�W���[�Ԃ��Ă悭�P���J���Ă��܂����c�j

�@���F�B�^�Ɍb�܂�Ă��鎄�́A��\��O���ɓ��A���ꂼ��ʂ́u�^�]���Ă���鏗�F�B�v�i�ӂ��Ȃ��Ȃ����Ȃ��ł���˂��H�I�j�ƃX�y�C�������ԗ��s���������Ƃ�����܂��B

�@����l�Ƃ��₩�ȃ^�C�v�̏����ŁA����Ȃ̂Ɏ����s�������n���`�ȓc�ɂɂ������Ă��炢�A���ł��Ƃ��ǂ��v���o���ẮA������Ɛ\����Ȃ��C�����ɂȂ����肵�Ă��܂��B

�@�ł�����́A���������\����Ȃ��Ȃ��h�Z���^�]��B

�@�������m�̗��Ɣ�ׂ�ƁA��b�̊y�����ɂ͌����܂����A������܂��C�y�ł����ł��B

|

����H������H

���������s���͂��Ȃ̂ɁA�Ȃ����ׂ����ɓ�����Ă����c

�@�X�y�C���Ƃ����ƁA�u�������̏o������̕\�����킩��ɂ����v�Ƃ�������ς�����܂��B

�@�R���|�X�e������k�̃A�E�R���[�j���ɍs�����Ƃ��āA�Ȃ�����̃|���e�x�h���ɍs���Ă��܂����A�Ƃ����o�������邽�߁A�h�Z���s���s�����Ă��܂����B

�@�ł����̂��������イ�AGoogle���悭�@�\���Ă���āA�܂��������邱�Ƃ͂���܂���ł����B

�@����Google�̂��o�H����A�Ƃ��ǂ��u�`��܂��ˁH

�@���ւ܂�ꍶ�ւ܂�ꍶ�ւ܂��c�ƘA�Ă��n�߂���i���ꂶ�ጳ�ɖ߂��Ă��܂���c�j�A�܂��ǂ������킯���A���Ȍ����o���ė��邱�Ƃ������āc

�@���s�̂��o�H����͖��炩�ɁA�i�F�̗ǂ��c�ɓ����D�ތX��������܂����B

|

|

�@���ƂŊm�F����ƁA�ʂɑ債���܂�蓹�ł��Ȃ��A���ꂢ�ȏ��т����邱�Ƃ��ł��čK�^�ł����B

�@�ł������Ă�Œ��͕s���ł����B

�@���̓��̓A�E�R���[�j���ɑ����Ă���悤�ł����A����̓A�E�R���[�j���ɍs���Ȃ��Ă�����ł���A���o����I

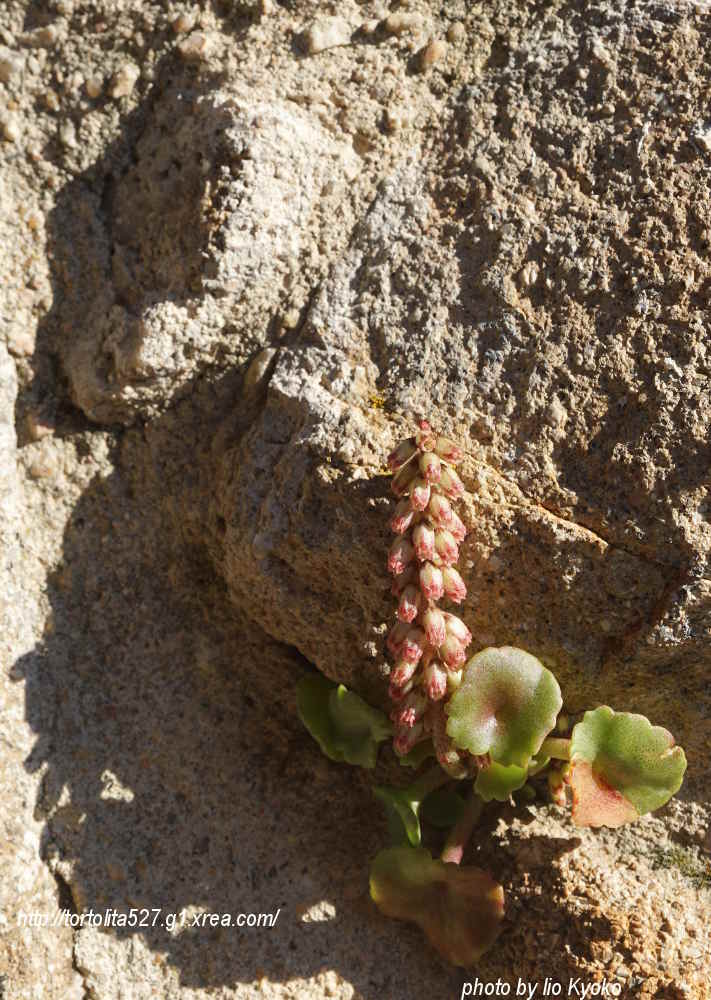

�@��̎ʐ^�́A�̏����̂悤�Ȃ��̂�picutos�Ƃ����āA18���I���A���̓������ꂽ�Ƃ����炠�邻���ł��B

�@��ԁA�����ɍ����āA�ʍs�œ���⏼�ޓD�_�A���҂Ȃǂ�h�����߂������Ƃ��B

�@����̂��铹����ׁA�Ǝv���Ă�����A���炭�����I�ȖړI���������̂ł��ˁB

|

���ꂩ�疳���Ɍ��邱�ƂɂȂ�A����яo�����ӁB

�X�y�C�����Ď����炯�Ȃ̂ł��ˁB

����ł��O�����́A�킴�킴�ۂ������ɃA�t���J�܂ōs�����̂��c

|

|

�@�����Ƃ����܂ɃA�r���̏�ǂ������Ă��܂����B

�@�������Ⴂ���Ɉ�x���܂������A�ӏH�������̂ŁA�W��1117��������A�r���͗₦����ł��܂����B

�@�ނ�݂Ɋ������A��ǂ̏���ƂڂƂڕ��������Ƃ��炢�����v���o���܂���B

�@�ł����Ă̍��́A����n���ď����قǂł��B

|

�@�}�h���[�h�ł͂���u���N�͉Ă����܂����I�v�ƕ�������Ă����̂ŁA�A�}�|�[���͒��߂Ă��܂����B

�@�ł����̂ւ�ł͂܂��炢�Ă��܂��I�܂���Ċ������I

�@�i�ƁA���{�̗F�����ɘb������A���������ł̓q�i�Q�V���G�������č����Ă���Ƃ��H

�@��u�A�܂����A�Ƃ��v���Ă��܂����c

�@�ł����ƂŒ��ׂ��Ƃ���A���̐[�g�̃q�i�Q�V�́A���{�ň��҈�������Ă���I�����W�F�̃i�K�~�q�i�Q�V�Ƃ́A�Ⴄ��ނ̂悤�ł��j

|

�тɂȂ�����p�́A�n�ʂ��^���ł��B

���������Ȃɂ��ƁH�I

|

�|�v���̖Ȗтł����I

�i�p�`���J�}�b�N�̉Ƃ̃|�v���́A�J�Ԃ������Ƃ���܂���j

|

�������Ԃ��C�ɂȂ�Ȃ��قǁA�݂��Ƃȏ�ǁB

��������̓��̂܂����c�o�����Ƃт����Ă��܂��B

�Ȃ�Ƃ������c�c�u�X�y�C���v�ł��˂��B

�@�A�r���̓��[�}�N���̌Â����ł����A8���I�ȍ~�̓J�g���b�N���k�ƃC�X�������k�̂������ŁA�Ƃ�����Ƃ�ꂽ��c

�@������U�X�Ȗڂɂ��������Ƃł��傤�B�܂��A�����炱���̗��h�ȏ�ǁA�ł��ˁB

�@�������ǂ́A�J�g���b�N���ɒD�҂��ꂽ12���I�ȍ~�A���Ƃ��Ƃ��������̂𗘗p���⋭���A���X�Ɍ`����Ă������悤�ł��B

|

�����̂��h�͏�Ǔ��B

������吹���i�s���Ȃ����ǁc�j����킸���P�u���b�N�I

|

|

�@�A�r���s�͂��肬��ɂȂ��Č��߂��̂ŁA�育��ȏh�͂قƂ�ǎc���Ă��܂���ł����B

�@��Ǔ��֗̕��ȂƂ���ŁA�B�ꌩ�������̂����̖����B

�@����ƒ����L��������A�Q�����O������ł��܂��B

�@�������������Ȃ������ŁA�J�M�������Ă��Ă��ꂽ�I�[�i�[��������l�ł�����(�����Ǝ���c�j�A�ƂĂ������ōL���āA�ō��̗��n�ŁA�����Ȃ�܂�������肠��܂���B

|

���ԁB

�i�ǂ̊G�́A���Ԃ��ɂ������Փ��ɂ����܂������c�j

|

�Q���̂����̂ЂƂB

|

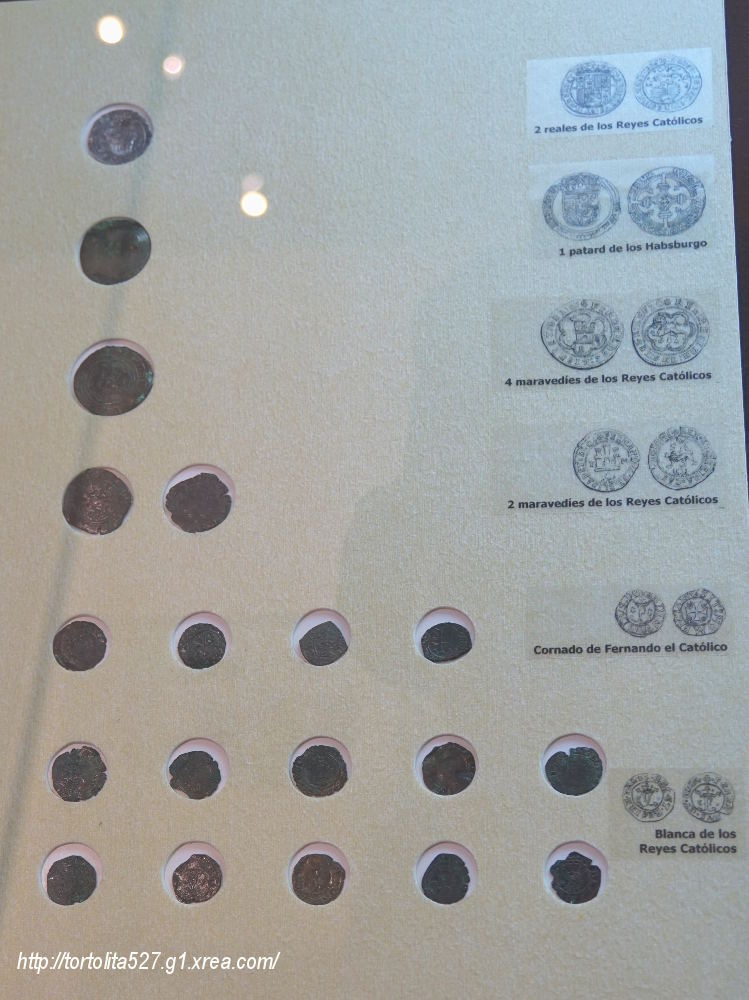

�@������̎�Q���́A�X�[�c�P�[�X�u����ɁB

�@�Ƃɂ����������ɂ́A�ނ��ɍL���ł��B

�@�X�y�C����������̉Ƒ��A�ꂪ�������A�Ƃ����P�[�X�������炵���A�������ɂ��ꂾ������҂�����ł��傤�ˁB

|

�䏊�B

����@�Ɠd�����������B

|

������u�Ŋ��������ȕ�������B

�o�X�g�C���͂ӂ��ɂ��ꂢ�ł������A�ʂ��Y��B

���ɂ������낭�Ȃ��̂ŁA�Ԏ��}���ȗ��B

|

�A�r���͂����犦���ق���S�z���Ă��܂������c

���������I

�����Ă߂܂�������قǂ̐�ł��B

|

�@���̂��閯����������߂�ꂽ�A�A�r�������قցB

�@����̉��ɁA�����^�̑傫�ȐΑ��������܂����Averraco�Ƃ��������ł��B���̗��Ŋo������������̐V�P��B

�@���[�}�x�z���ȑO�ɑk��x���R�́A�i�����͌����Ȃ����ǁj���A�A�C�m�V�V�������ǂ��Ă��āA�A�r�����ӂł�����ɍ��ꂽ�����ł��B

�@���������A�����ɂȂ�O�̃C�T�x���ꐢ�ƁA�Z�̃G�����P�s�\���i�Ȃ�ăg�z�z���^���c�j���A���ʌp�������߂���������u�g���X�E�f�E�M�T���hToros de Guisando�v�A�Ƃ����Ƃ��낪����܂��B

�@���Ȓn�����Ȃ��c�Ǝv���Ă��܂������A������߂��Ƀx���R�̋����܂i�����A���݂͎l�j����ł��邩�炾�����ł��B

�@�A�r������͎Ԃ�1���ԂقǁB�s�������ȂƁA������Ɩ����܂����B

�@�ł��X�y�C���l�݂̂Ȃ���́A�u�ӊO�ɋ����������c�v�Ƃ����R�����g�������Č�����܂����B

|

|

�@���y�Y������ɏ���ꂽ�A�A�r�������A���e���T�̗����َq�B

�@�V�i�����ƃ������ō���Â������V���b�v�Ɨ������A����ł��킶�����グ�邾���Ȃ̂ŁA�Č��͂��ƊȒP�Ȃ��َq�ł��B

�@�C���@�n�̌Õ��Ȃ��َq���āA�債�Ă��������Ȃ��Ă��A�Ȃy�����ł���ˁB

�@�ł�����͌��邾���B

|

�����͏�ǂ̊O�̃��X�g�����ցB

|

��������͏�ǂ����ꂢ�Ɍ��������Ȃ̂ŁA���Ă݂܂������c

|

����˂�A�X���肷���āA��������͌����܂���B

|

�@�ł��A�قƂ�Ǘ���Ă��Ȃ��Â��ȃA�_�n��ƁA�n���Ă����Â������ڂ̑O�ł��B

�@�|�v���̖Ȗт�������ɔ��ŁA����߂Ă���ƁA�́`��т�Ɨǂ��C���ɂȂ��Ă��܂��B

|

�T���~����}�b�V���|�e�g patatas revolconas

�p�v���J���A�����I����ł����I�Ɠ����̂��R�c�炵���B

|

���̐��n������T���_�B

�s�X�^�`�I�̃h���b�V���O�B

�p���͌��邾��(^^)

|

�A�r�����̓���X�e�[�L Chuleton de ternera

����Ȃ��ɂ��������ł��B

�e���ɂ��Ă͌ł��ł����A�������D�݁B

|

���������F�ƌ��́A���Ă��邾����(���܂Ȃ��Ă��j���R�Ƃ��܂��c ���������F�ƌ��́A���Ă��邾����(���܂Ȃ��Ă��j���R�Ƃ��܂��c

�@�Ԃ��̂́A�L���ȐH����p�`�������ipachar'an�j�B

�@�G���h���[�i�Ƃ������F�̏����ȉʎ����A�A�j�X���ɒЂ������̂������ł��B

�@�A�j�X�̊Â��ꂳ�ƁA�T�N�����{�Ɏ������肪�A�ƂĂ��ǂ��g�ݍ��킹�B

�@�����Ȃ̂́A�I���z�i�Ԃǂ��̍�肩���ō��������j�B

�@�����ė����������F�����ꂢ�Ȃ����́A�}���T�j�[�W���i�J���~�[���j������O���X�̍��肪���܂����B

�@�i�C���J�R�[���ɂ�����Ƌ߂������c(^-^;�j

�@���Ԃ�I���z�̖��H

�@�����ł���ʂ��Ƃ�\���܂��ƁA�����������Ղ�܂ސH����������ɗǂ��A�Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��ł��ˁB

�@�A���R�[�����Ɠ����ŁA�H��̂��邳�����u�҂���Ɩڂ��o�߂�c�悤�ȋC�����邾���ł��B

�@�S�������āA�������݂ɗǂ��Ƃ��Ă��A�����Œ������Ȃ̂ŁA���Ƃł��������O�^���Ƃ���\���A�ƂĂ���B

�@�����������̗��s���́A���������O�^���Ɗ����y���݂̂����I

�@�ł��܂����͎n�܂�������Ȃ̂ŁA�قǂقǂɁc

|

�@��̐��ɃR�������x����Ă��܂��܂����A���₨��A�����[��5���I

�@����ĂĐ��g�}�X�����C���@�ցB�ǂ����݂ȁA��8���ɂ͕܂��Ă��܂��܂�����B

�@�^�N�V�[�^�]�肳�A�u�����炱��Ȃɏ����āA���̉Ă͂ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��낤�H�v�ƁA��s�邱�Ƌ�s�邱�ƁB

�@����ɂ��Ă����h�ł��ˁA�A�r���̏�ǂ́B

�@�����ԏC���͂���Ă�Ǝv���܂����A�܂����`�����`������Ղ݂����ɂقڂł��������A�Ƃ������Ƃ��Ȃ��ł��傤�B

�@���������Ă���ƂȂ����炵�������܂��B���͂���ς肢���Ȃ��`

�@�c���}�̔ӉĂ̐�̂��ƁA������̐��E�֗������Ă��������킢���L�����̎p���A�ӂ��Ɣ]���ɕ����т܂��B

�@�ł��A���͂����ޏ������̐S�z���Ȃ����炱���A�����\�Ɋy���߂�̂ł���ˁB

|

���g�}�X�����C���@�B

�@�A�r���́A������ł�����ׂ��Ƃ��낪����܂��B

�@����������N�̌��A��������������Ă��̂���Ȃ��A�Ƃ킩���Ă��܂��̂ŁA���������̓C�T�x�������ɍi��܂��B

�@�ӂ��A�r���ƌ����ΐ��e���T�ł����A�O��ЂƂƂ��茩���͂��Ȃ̂Łi�����o���ĂȂ����ǁc�j�A����͔����ɂ��܂��B

�@�����ȃJ�g���b�N�����̂������i�����ق��H�j�A�C�T�x�������ɂ́A���Ƃ������ЂƂ������ʓ_������܂��B

�@����́A�u���傪��ΔN���ŁA�t�F���i���h�Ƃ������ł���v�A�Ƃ������Ƃł��B�t�t�t�c

�@�o�J�݂����ł����ǁA�ł����ꂪ�A�C�T�x�������ɋ����������������ƂȂ��Ă���܂���(��)

|

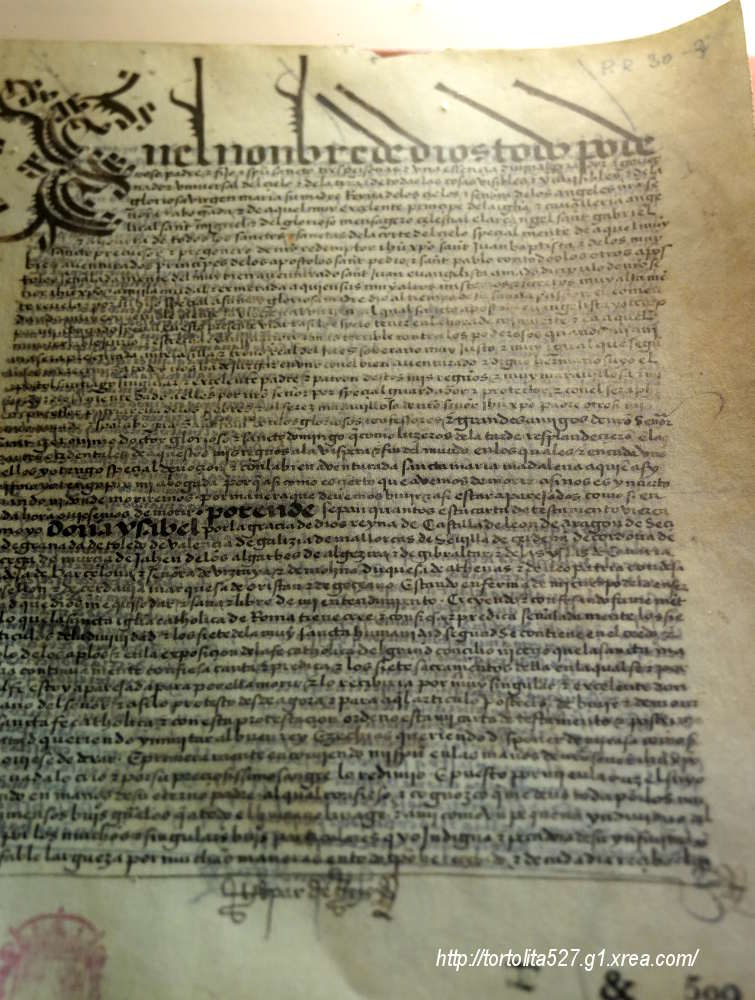

�u�J�g���b�N�����̉�L�v�B1300�u�قǂ���L��ȉ�L�ł��B

�N�����܂���A���炵���I

�c�ق��̊ό��q�́A������͌����l���}�~�����ċx�e���H

�����������Ă���ƁA�����������ԑтɋ����̂ł��I

�@���ȏ��I�Ɍ����A�J�g���b�N�����̓X�y�C���̍��̂�������������̐l�A�Ȃ̂ł��傤�B

�@���̒n����ł́A�Ȃ����̐l=��J�l�A�Ƃ����v�����݂�����܂��ˁB

�@�C�T�x�������̐��U���A�N�\�ɂ��Ă݂�ƁA�S�x�܂�Â��ȔN�Ȃ�Ĉ�x���Ȃ��������Ƃ��A�e�Ղɑz���ł��܂��B

�@�ł��A���U�˂ɐV���ȓG�i�Z�A�Â��q�A�C�X�������k�A���_�����k�A���@�ҁA�����̔������q�A�ߗ����A���X�j�����o���Â���l���Ƃ����̂́A�����킩��₷����`�����������āA�Ƃ肠�����̒B�����������āc

�@�ނ��됶���₷�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�����ď����Ƃ��āA�������������ɏ����ɂ����߁A�v���ʂ�ɓ��������Ƃ��A���������O�����ł́A�قڂ��ׂĂ��܂��������킯�ł��B

�@�������ӔN�ɂ���������A�����Ƃ�����ɂ��Ă����Ƒ����A�܂������v���ʂ�ɂȂ�Ȃ��A�Ƃ������ɂԂ�������܂��B

�@���̒��ł��ő�̔ߌ����A���̏C���@�ɂ���ςȌ`�ƂȂ��Ďc���Ă���̂ŁA�ǂ����Ă����Ă݂����Ǝv���Ă��܂����B

|

�u�����̉�L�v�ƁA���̕Ћ��ɂ��錎�j��

�@�J�g���b�N�������������Ă̋{�a�Ƃ��Ďg�����̂ŁA�������t����ꂽ�����ł��B

�@�C���@�̌��z���������A���뗼�����劈�������ɂ������Ă��܂��B

�@���H��1482�N�i�O���i�_�Đ����푈���n�܂����N�j�A������1493�N�i�R�����u�X������q�C����A�����A����q�C�ɏo�������N�j�ł�����A�C�T�x���������g�����ɔR���āA���C�����ς������ɂ���������Ă�������ł��傤�ˁB

|

��L�̈�˂ɗ��ނ�o���ɁA���킢�������B

��L�̈�˂ɗ��ނ�o���ɁA���킢�������B

|

|

�@���g�}�X�C���@�ɂ́A�O�̉�L������܂��B

�@����́u���ق̉�L�v�B���E�҂����̖����ꏊ�ł��������̂ŁA�����Ăꂽ�����ł��B

�@�L�X�Ƃ����O�̒���ɁA���Ă̌����ӂ肻�����A�Ȃ�Ƃ��������������C�����ɂȂ�܂��B

�@�ł������ɂ́A���̋��낵���ْ[�R�⏊���u����Ă������Ƃ������������ł��B

�@�X�y�C���͂��̂ւ��܂�܂���ˁc�����X�e�L�A�ł͂��܂Ȃ��Ƃ�������B

�@�L���Ȉْ[�R�⊯�g���P�}�_���A���̉�L�ɑ���ꂽ�炵���c

�@�ł��t�����X�R�̐N�U�������炢�낢�날���������ŁA���̈�[�͍s���s���ƂȂ��Ă���悤�ł��B

|

�@�u���ق̉�L�v�́A�����I�ɂ����قǂ���ł͂Ȃ��ł��ˁB

�@�l�ʂɃG���h���X�łс[������ƍ��܂ꂽ�J�g���b�N�����̖�́i���˂���Ƃ��т��j���A�����ɂȂɂ��Ƃ�������Ă���悤�ȁH

�@���̓�̖�͂́A�̂��Ƀt�@�V�X�g�����̃t�@�����w���ؗp�����������ŁA�Ƃ��Ă���ۂ������ł����c

�@�ł��A����������葩�˂�R�ƁA���т�����f����ꂽ�u�S���f�B�A�X�̌��іځv�ɖ������������āA�Ȃ��Ȃ������f�U�C���ł���ˁB

|

���̗���������̃R�E�m�g���̑��I

|

���͂��傤�ǁA�q��Đ^������̂悤�ł��I�ǂ������[

|

|

�@���g�}�X�C���@�ɁA��w������������̂Ȃ���ł��傤���H

�@�Â߂����������W�����������āA�����ŃR�E�m�g���̂ł����������ł��܂����I

�@���������Ƃ���ɂ��邩��A�����Ƃ��킢�������܂����A���ڑΛ��͂������Ȃ��傫���ł��ˁB

�@���A�J�G���A���A�����Ȃǂ̏����������A�Ƃ͂������H�͓��H�ł����c

�@���ăR�E�m�g������C�T�x�������ɖ߂�܂��B

�@�J�g���b�N�����̌�p���Ƃ��đ傢�Ɋ��҂���A�܂��l���̗ǂ��ł��m���Ă����炵�����j�t�A���N�̂Ђ����A���̏C���@�̗�q���Ɉ��u����Ă��܂��B

|

�@���j�����̔N����i�����A���̑O�N�̕�̎������̕s�K���X�g�ɓ����ׂ��ł��傤�j�A�C�T�x�����g�̎��܂ł�8�N�Ԃ́A�����ɂƂ��Ĕ߂��݂̘A���ŁA���������đ�^�V���E�̏I�肩���H�c�ȂǂƎv���Ă��܂��قǂł��c

1496�N ��C�T�x���E�f�E�|���g�D�K���A�A���o���Ŏ����i68�j

1497�N ���j�t�A�������i19�j

��������A�t�A���̐V�Ȃ������n�v�X�u���N�Ƃ̃}���K���[�^���A���������Y

1498�N �t�A���ɑ���A�����̌�p�҂Ɏw�����ꂽ�����C�T�x���i�|���g�K�����܁j���A�o�Y����Ɏ����i27�j

�@�i�c���̒����C�T�x�����܂��A�u�|���g�K���̓�����̃��_���l�Ǖ��v���|���g�K�����Ƃ̌��������Ƃ����i�Ђ��������c�j�A�Ƃ����債�������ł����A���̈�Ƃ͖��ґ��������ŃL�����Ȃ��̂ŁA�ȗ����܂��c�j

1500�N �́E�����C�T�x���ƃ|���g�K�����̒��j�ł���A�������p���͂��������~�Q���E�_�E�p�X�i2�ɂ��Ȃ炸�j�����B

1502�N �~�Q���E�_�E�p�X�ɑ���A�n�v�X�u���N�Ƃɉł��������t�A�i�i23�j����p�҂Ɏw���B

�������t�A�i�́A���ł�22���납�琸�_�Ɉُ���������͂��߂�c

1504�N �C�T�x�������i53�j

�@�����i�����č��Ȃ��A�^���V�c�ƂȂǂł͂��̂悤�ł����j�A�����̑�Ȏ����D�������q�������B

�@���ꂪ�A�u�܂����̎q�����邩����v�c�v�Ǝv�����тɁA�ЂƂ�A�܂��ЂƂ�Ǝ����Ă����ߌ��c

�@�C�T�x���̎����͎q�{����Ɛ��肳��Ă��܂����A�q�����߂��邠�܂�̐S�ɂ��A�����������������Ƃ��Ă��܂����̂�������܂���B

�@�ł����̐h�������ɁA�S��S���̔����ł͌����ē����Ȃ��������̐������A�C�T�x�����o�������̂͂܂������Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�܂��S���Ȃ�O�N�A��p�҃t�A�i�����j�t�F���i���h�i�̂��̐_�����[�}�鍑�c��j���o�Y���A�����i�������������j�̎茳�ň�Ă��邱�ƂɂȂ����̂́A�����傫�ȂȂ����߂������͂��ŁA������Ƃق��Ƃ��܂��ˁc

|

|

�@���ꂳ�ꂽ�X�y�C�����p���͂��������A�Ⴋ�t�A���N�̕揊�B

�@�J�g���b�N�����́A�����Ɉ�����B��̒j���ł����B

�@�嗝�̂��̕揊�́A1510�N�A���ꂳ��̈�u���A��������̃t�F���i���h���C�^���A�̖��H�ɒ������������ł��B

�@�����������̂́A�ґ�ł������قǁA���߂����ł��ˁB

�@�������A19���I�̃X�y�C���Ɨ��푈�i�����푈�j�̍ہA���̕揊���r�炳��A���݃t�A���N�̈�[�̍s���͂킩��Ȃ������ł��B

�@�i��[�Ȃ�āA�{���͐ɂ�����Ӗ��Ȃ�ĂȂ��Ǝv���܂����A�e�䂳��̋C�������v���ƕ��߂����ł��j

�@�����Ă��̔����푈���A�y���[�܂ރX�y�C���̃A�����J�̓Ɨ��^���̂��������ƂȂ��������ł����A��������肪����܂���̂Łc�c

|

�@�e�������q���ւ̎v���ɂ́A���ꎩ�̂ɂ��łɁA������Ɣ߂����Ƃ��낪����܂��ˁc

�@�����̐e���i�S������Ȃ��Ǝv�����ǁj�A�q���ɂ͎������ł��Ȃ��������Ƃ�����Ăق����A�Ƃ�����������܂����A�ł�����Ƃ��K���C�Â��킯�ł��B�q���Ǝ����Ƃ́A�܂������̕ʐl�i�ł���A�Ƃ������ƂɁB

�@�����āA���Ƃ������Ƃ��́u�����̌����c�����v�Ƃ������S�����������Ƃ��Ă��A���̎q�̒��ɂ́A�����́u�ӎ��v�͂܂����������p����Ă��Ȃ��A�Ƃ���������O�̎����ɂ��A����Ƃ����R�ƋC�Â����ƂɂȂ�܂��B

�@�����ɂƂ��Ă��������̂Ȃ��A�����炭�N�ɂƂ��Ă������̂������킢�A�����́u�ӎ��v�Ƃ������́B

�@����͌����Ɏ����ɂ��������Ă��Ȃ��āA�܂�������ǂ�������Ԃɕۂ����A���ׂĎ����������B

�@�C���@��R���ł������肷�܂��Đ������Ƃ���ŁA�����������ςɂ́A������������ɂ͒H�蒅���Ȃ����Ƃł��傤�B

�@�܂��Ă�C�T�x�������̂悤�ɁA�����̎q�X���X���������͂��̃X�y�C���A�J�g���b�N���E�A�Ђ��Ă͐V�嗤�ɂ܂ŃG�S�𓊉e���Ă��܂����l�̏ꍇ�́c

�@�J�g���b�N�����̌�p���́A�S�z���Ďv���߂�Ύv���߂�قǁA�\�z�O�̈����ق��ւ��̂��Ƃ��]�����Ă����Ă��܂��A�Ƃ����A�����ւ肪���Ȍ��ۂ̍D��ł�����܂��B

�@�����ɂ��i������Ɛ\����Ȃ��悤�ł����j���������Ȃ��������낳������܂��B

�@���j�Ɂu���Ƃ��v�͂Ȃ��A�ƌ����܂����A���͂��Ԃ�A�傠��Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�F���͂��܂�ɂ��L��Ȏ�����A����Ƃ�����u���Ƃ��v���A�y����܂ł������ł�����B

�@������ǂ����ɂ́A�J�g���b�N�����̒��j�t�A���N������ɃX�y�C�����p���ŁA������܂�Ƃ����X�y�C�����Ƃ��Ă���Ă������o�[�W�����A�Ȃ�Ă����̂����݂��邩������܂���B

�@���邢�́A���j�N�͕a�ゾ�������疳���Ƃ��Ă��A�|���g�K���ɂ��łɂ����������̎q�A�~�Q���E�_�E�p�X�N���������l���A�|���g�K���ƃX�y�C�������̉��ƂȂ����o�[�W�����A�Ƃ����̂������[���ł��B

�@���̏ꍇ�A�ʂ����č��̎������̓X�y�C����ŕ�炵�Ă����ł��傤���A����Ƃ��|���g�K���ꂾ�����ł��傤���H

|

|

�@�[��7���ɏ�ǂ������܂��B

�@8���܂ŊJ���Ă���͂��ł����A�`�P�b�g�����ł́A

�@�u�ǂ����Ă������łȂ��Ƃ��߂������H�����̓A�r���ό��̎��Ԃ́A�{���̖{���ɂ���܂��H�v

�@�ƁA������������������܂��B�Ȃ��H

|

�Αg�݂̌��Ԃň�����A���B

|

������ł�����琷��ɍ炢�Ă��܂��A�Ȃ�̉Ԃ��ȁH

|

�@1465�N�A���P�l����̃C�T�x���i����14�j�́A�c����A���t�H���\�i11�j���A��芪���A�����S���グ�܂��B

�@�����āA�Z���G�����P��p���ăA���t�H���\�ɑՊ�����A�Ƃ����p�t�H�[�}���X���J��L�����̂��A�A�r����ǂ̂������Ƃ����������ł��B

�@���̃A���t�H���\�N���܂�����ǂ��Z�����U�ŁA�킸��14�ŃA�r���ߍx�ŖS���Ȃ��Ă��܂��B

�@�c�ƁA���S�ɂЂ�����A�Ƃ����z�˂���������Ƃ����Ȃ��Ă��܂����B

�@�ł��������̑O���A�����Ȋ؍��l�v�Ȃ����C�����ς������Ă��āA����ɂ��̐�ɂ̓p���t���Ȓ����l�O���[�v�����āA�Ȃ�Ƃȁ[�����̐����ɂЂ��ς��đO�i�݂܂��B

|

�����̐l�Ɏ���ꂽ�B

�@�������v�̓`���`���C�ɂ��Ă��܂����A��ǂ̏�ɕ߂��܂ꂽ��A���Ȃ��܂���B

�@�����āA����15����8��������A���낻�뉺�����T���Ȃ�����A�ƌ����Ă���ƁA�ނ�������Ǘ��l���{���ł���Ă��܂��B

�@�u���ԃI�[�o�[�ł���A���݂₩�ɏo�Ă����Ă��������I�v

�@���A�܂�15���c���Ă���̂ɁH

�@�悭�悭�b���܂������A�ǂ����D�ɗ����܂���B

�@������ɂ���ĕ厞�Ԃ��������炵���H�̂́A��������Ƃ킩��܂������c

�@�{���������́A��������O�̉�����ŁA�����7�����܂łɏo�Ȃ���Ȃ�Ȃ������A�炵���ł��B

�@�؍��̏����Ȃ������́A������Ɏ��Ɍ������āu�Ȃɓ{���Ă�̂�����˂��H�v�ƌ��������߂Č����邵�A�����l�O���[�v�̂ق��́u8����Ɩ��L���Ă���I�v�Ɠ{��܂����Ă��܂������A����͂���ς�ό��q�̌��������������ł��B

�@������ł̐����������܂���B�X�y�C����ʼn��x�����Ԃ��Ă��A�Ӗ��s�����������炢�ł�����B

�@�����Ƃ���ɏ�ǂ̑S��ԂŁA�u7�����܂łɏo�Ȃ�������A��ǂɕ����߂�v�ƌ��߂���������ł��傤�B

�@�ł����̏����ȕύX��ɂ���ŁA�Ǘ��l�����͖��������A�䃋�[���ɏ]�����������������𑱂��Ă���悤�ł��B

�@�����낤���܂Ȃ��Ƃł��c

�@�ł����̂������ł悭�����āA���N�ɂ͂悳�����ȐE��I

|

��8���̐�B

�h�x�݂ɋA��̂����������Ȃ��݂����B

�@����u���ȁi���u��������j��̉��ɂ��āA��������Y��Ă��܂������A��ӂ������ł悭����Ȃ������̂ł���ˁB

�@���������Ƃ��A�ȑO�������瓪�ɂň���ꂵ�͂��ł����A�����͂܂��������C�ł����B

�@�����ق�������A�����݂�ȕ܂��Ă��܂����̂ŁA�d���Ȃ��h�֖߂�܂����A�܂��܂��̗͂ɗ]�T������܂��B

�@���̊��o�A�l�����̌��I

�@��͂荡�̐H�����A���ɂ͔��ɍ����Ă���悤�ł��B

�@���Ė����́A�C�T�x�������̐��v�n�������˂Ă݂悤�Ǝv���܂��B

�@��⋭�s�R�ɂȂ肻���Ȃ̂ŁA�����b�N�X���Ă悭�����悤�ɁA����͎����Ă����g��������ł݂܂��B

�@�i�ł��h�̑䏊�ɂ́A�₩����g���|�b�g�����������Ȃ��c

�@��ނȂ�����ōg�����킩���A�t���C�Ԃ��̂����܂��h���Ĉ��݂܂����c��͂肱���̓R�[�q�[�������j

|

�����̗\��B

�@�A�r������ߍx��������Ƃ܂���āA�v250�L���̍s���ł����A���j�������l�߂ɂȂ���������B

�@�ǂ���������̂��������ł��B�ʂ����Ĉ���ł��܂��܂���ł��傤���H

|

�@�C�T�x���������c�����i1454�N�`1461�N�j���߂������A�����ȃA���o���̒��ɂ���Ă��܂����B

|

�h�Z���҂̂���֒��s�I �h�Z���҂̂���֒��s�I

��������������̂����������ł��B

�@�C�T�x�������̂�������A�t�A���͓�����Ă��܂��B

�@��������̌����Ő��܂ꂽ���j�G�����P������p���A�Z�S�r�A�ɋ{����\��������A��ȂƂ��̎q�������A�܂�C�T�x���ƃA���t�H���\�o��́A�����A���o���ɏZ��ł��܂����B

�@�s�\�����^�����ꂽ���j�G�����P�ɂ��Ă݂�A�����̌�p�����Ȃ��Ȃ����܂�Ȃ����Ƃ������āA�����ɖڏ��Ȗ��킾�������Ƃł��傤�B

�@�ł����炫���Ɨc���C�T�x�����A���̏����Ȃ���ŁA�u�������͂��������ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��낤�c�H�v�ƐS�ׂ����X���߂����Ă����c�c�Ƒz���������Ȃ�܂����A�c�O�A�����ł͂Ȃ������݂����B

�@���邩�痣�ꂽ���Ȃ��ɁA���͏��������ق�����A��q�O�l�͂�����ŕ�炵�Ă��������ł��B

�@�A���o���邶�����A������ƌ������ꂽ�̂͂����ƌ�N�ŁA�ŏI�I�ɂ̓C�T�x���ƃt�F���i���h�����ʌ�ɍ��̌`�Ɏd�グ���Ƃ̂��ƁB

�@�������̂ɁA�v�ǂ炵������l�߂������̂��邨��ƁA���킢�����ȗ���̂��P�l�A�Ƃ����̂͂����ւ�G�ɂȂ�܂�����A�����ɏZ�킯�ł͂Ȃ��ƒm���Ă�����Ǝ��]�c

�@���łȂ���A���̂���Ŋm���ɕ�炵���L���l�́A�C�O�i�V�I�E�f�E�������������ł��B

�@�܂��\�ゾ����1506�N����A�����̃A���o�����̏����Ƃ��Ă����œ����Ă��������ł��B

|

�@10���u�J��v�̂͂����A�Ǘ��l��10���߂��Ă���A�����ӂ��Ə�����ɂ��o�B

�@���̌���Ȃ��Ȃ��J���Ă���Ȃ��̂ŁA��ɂ���̂܂�������Ă݂܂��B

|

�@����6���ł����A����ς�k�ɍs�������قǁA�A�}�|�[������������炫�c���Ă��܂��ˁI

|

�@�ȑf�Ȃ���̗ǂ�����ł��B

�@�܂����Ƃ�͂ނ悤�ɖ�A���F�̏����Ɖ����A�[�g�̃A�}�|�[���́A��̂��牽���ς���Ă��Ȃ��̂ł��傤�ˁB

|

|

�@�J�g���b�N�����̎���́A�S����ΐ��i�ނ���c�j�A���̃T�C���ȂǂƂ��Ďg���Ă��������ł����A���͂҂��҂��ɏC������Ă��܂��B

�@�����͓y�j�ł����A���̂Ƃ���ό��q�͌v�S���̂݁B�Â��ł����ւ������ł��B

|

�@���̗���������̂���ł����A�}�ȐΊK�i�̏�艺��ɁA����������B

�@�h�Z�͈ӊO�ɂ��A������u���[���b�p�̂���v�ɗ���̂͏��߂Ă������ŁA�ƂĂ����������ł����B

�@�O�͐���ď����̂ɁA����ł͐ƃ����K���炶�킶���C���`����Ă��āA�w�������`���Ƃ��܂��B

�@��͂肨��́A�����ɂ킴�킴�Z�ނƂ���ł͂Ȃ������ł��ˁc

�@�N����N���イ���₳�Ȃ��悤�ɂ���A�����͋��S�n�����̂��ȁH

|

|

�@�A���o���邩��O�߂�ƁA�����������L����P���ȕ���ł��B

�@����ȑދ��ȕ��i������ƁA�܂������A�u���͂ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��낤�v�Ƒ��ӂł��������A�Ⴂ���P�l��z���������Ȃ�܂��B���c

�@�\�ォ���Ëɂ܂�Ȃ������C�T�x�����A����ȂЂ�Ђ悵�����P�l�������͂����Ȃ��̂ł���ˁB

�@�C�T�x���ƈꏏ�ɕ�炵�Ă����|���g�K�����Əo�g�̂��ꂳ���āA�^�_���̂ł͂Ȃ������̂ł����B

�@������ɂ́A�����̎q�������̖������l���i�����������A��Ȃ̑��q�G�����P�������̂������āj�A�v�̒��b��㩂ɂ͂߁A���ɒǂ�������قǂ̏����ł��B

�@�v�t�A���̎���́A���_�Ɉُ�����������A�Ƃ���Ă��܂����A�l�Z�����������������킯�ł��Ȃ��悤�ł��B

�@�ł�����{��Ƃ����A�������Ő����˂Ȃ�Ȃ������E�ɂ��āA�܂������ł̏����̒m�b�Ȃǂ��A�q�������ɂ����������ĕ�������@����A�����Ƒ��X�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

|

���邩�猩���A���o���̏W���B

�@�����ȏW���ł����A�u�C�T�x��������q�͒��Z�ɑa�܂�A�Гc�ɂɒǂ�����Ă��܂����v�Ƃ�������Ȃ��悤�ł��B

�@�Ƃ����̂��A�n�̗����ƂĂ��ǂ������Ȃ̂ł��ˁB

�@�A���o������A���͍���ɂۂ�ƌ����Ė��h���Ɍ����܂����A���ۂɂ͂���ƏW���͓�̐�ɋ��܂�Ă���A�h�q������X�ł��Ȃ������悤�ł��B

�@�܂��A�A�r����Z�S�r�A�A���f�B�i�E�f���E�J���|�Ƃ������A�����̂ɂ��₩�Ȓ��X�Ƃ����߂ł��B

�@����ɃA���o���́A���_���l�����ۗ����đ������������ŁA���ꂾ���ł����������������Ƃ����̂�܂��B

�@�t�A���͒n�ʂƑS���Y�j�G�����P�ɏ���܂������A�A���o�������͓��ʂɁA�C�T�x���̂��ꂳ��Ɏc���Ă��܂��B

�@�A���o���̒��͑�X�J�X�e�B�[�������܂̏��L�ƂȂ邱�Ƃ����������炵���A���Ԃ�́A��邭�Ȃ��Ŏ����������߂�����ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@��N�A���j�G�����P�ɔ�����|�����c�����j�A���t�H���\���A���́u�{��v���A���o���ɒu���Ă��܂��B

�@�i���ꂩ��킸���O�N��A���킢�����ȃA���t�H���\�N�͂Ƃ���̕a�i�����ւ�^�킵���}�a�j�ŖS���Ȃ��Ă��܂��̂ł����c�j

�@�Ȃ��A�J�g���b�N�����̑�����J�����X�ܐ����A��Ɏv���Ă����炵�������ɁA�����A���o���̏��L�����Ă��܂��B

�@���̏����Ƃ����̂��A�C�T�x���̕v�t�F���i���h���̖Ñ��ł����Ȃł��������A�A���S�����܃w���}�[�i�B

�@�u����������̌�ȁv�A�܂�u�`���̂�������v���A�������l�Ƃ��A�����ЂƂ萶�܂ꂽ�A�Ƃ����ɂ��Ƃ������Ȃ����b�ł����A�ق�Ƃ��̈ꑰ�͒H���Ă����ƃL�����Ȃ��ł��ˁc

|

|

�@���̂��A�r���̔����قŁA�ߔN�A���o������o�y�����Ƃ����i�X�����܂����B

�@�ʐ^�͐H��̔j�ЁB���ꂢ�ȋ��F�A���F�ɋP���A���X�^�[�ʂ��{�������̂������ł��B

�@�����A���S�������ō���Ă������������i�A�̂��Ƀ��[���b�p���ő嗬�s����}�j�Z�X����ł��i�����A�o�����V�A�̃}�j�Z�X���s���Ă݂����c�j

�@����������̃A���o���́A�ӊO�Ȕɉh�Ԃ����Ă���̂�������܂���B

|

�@���ɂ��́A�����͗l�̂��M�������ł��ˁI

�@�P���ȕ�������Ǘ͋����āA�Ă������������ׂ���A�A�r�������e�����ł��ǂ�ƍڂ�����A�悭�f�������ł��B

�@15���I�̓��킾�����ł����A�C�T�x���͑��ʌ����̂���A���o�����Ђ�ς�ɖK�₵�Ă��܂�������A�e�q�����炸�̐H������������M�����H����܂���ˁB

|

��͂�A���o���o�y�́A�J�g���b�N�������s�̋�݁B

�n�v�X�u���N�Ƃ̋�݂��ЂƂ������Ă��܂��B

|

�@�A���o���̍L��Ȃǂ��C�ɂȂ�܂������c�c���ԑ���Ȃ��Ȃ肻���B����}���܂��傤�B

|

�@�����̒����Ƃ��Ƃ�����ƁA�܂��Ȃ����f�B�[�i�E�f���E�J���|�ɓ����B

�@���̒n���A���炩�ɃC�X�����N���Ǝv���܂����A�y�n�̃K�C�h����̂��b�ł́A�c�O�Ȃ���͂����肵�����Ƃ͂킩���Ă��Ȃ��R�B

�@���ɓ��邾���ԑO����A�l�p�l�p�������߂������^�邪�����āA�h�Z�̃e���V�����}�㏸�I

�@���n�̂���Ƃ����̂��������̂ł��ˁB�����������ɂ́A���j��̕ςȁc���������A���ʂł͂Ȃ����ʂȕ��X�����������ւ���Ă���̂ŁA�����y���݂ł��B

�@���ł��s�J�C�`�́A�J�g���b�N�����̌�p���ł���A�̂��ɋ������ƌĂꂽ�t�A�i�ł��傤�B

�@�t�A�i�͓O�ꂵ�āA�Ƒ��^�Ɍb�܂�Ȃ������l�ł��B

�@�Z�Ǝo�A�����q�����X�Ƒ������������ŁA�D�G�����闼�e���牤�ʂ��p���Ƃ����A�v���Ă��݂Ȃ��d�ׂ킳��邱�ƂɂȂ��������ł��A���イ�Ԃ킢�����ł����A�v���܂��Ђǂ������B

�@�n�v�X�u���N�Ƃ̃t�F���[�y�����i�U�E�n���T�����j�Ƃ����A�����ƂȂ�ƌ������Ȃ���A�����I�ɂ͂���߂ď����邭�A�ȃt�A�i�̏�s����ɂ����ނ��Ƃ����l���Ă��Ȃ��A���̎���̃T�C�e�[�j�ł��B���₷���āA�ނ��낿����ƍD�������B

�@���j��D�P���̃t�A�i�́A���̂��Ă��ȕv����J�X�e�B�[�����ɒu������ɂ���A�S�̋ύt�������A���N�ԃ��^��ɗH����܂��B

�@��C�T�x�������́A��p�҂���t�A�i���茳�ɗ��߁A���C�ɖ߂�̂����͂����������悤�ł����A�������͂��܂�̗��S�Ԃ�ɁA�l�[�f�������g�̕v�̂��ƂA�邱�Ƃ��������悤�ł��B

�@���̔��N��ɂ̓C�T�x���͖S���Ȃ�܂�����A���ꂪ�ꖺ�̍����̕ʂ�ƂȂ����̂ł��ˁB

|

���X���郂�^��B

�`�F�[�U���E�{���W�A�������߂��Ă����̂��A���̓��B

�@���̌�A�t�A�i�Ƃقړ���Ⴂ�ɗH���ꂽ�̂��A�`�F�[�U���E�{���W�A�B

�@�C�T�x���ƃt�F���i���h�ɁA�u�J�g���b�N�����v�Ȃ�L��Ăі���^�����i�Ƃ��������ۂ͍����������j�̂́A���[�}���c�A���N�T���f��6���B�܂�`�F�[�U���̂�������B

�@�����Č�N�A�`�F�[�U���������ɗH�����̂��A�t�F���i���h���B

�@���ꂾ���ł��J���}���Q�����Ă܂���ˁA���̌�̓]���ŁA�݂Ȃ����Ɖ����ł������Ȃ��H

�@���^��͌��邩��Ɍ��łȏ�Ԃł����A�������̓`�F�[�U���E�{���W�A�A���̍����������э~��Ă݂��ƒE�o�B�i���̂��Ƃ܂��Ȃ��A31�ɂ��ċ����ɎU��킯�ł����c�j

�@�������t�F���i���h���̍l������ł́A�`�F�U�������ł�����ԍ炩����A�Ȃ�Ă����\�����������̂�������܂���B

�@���傤�ǂ��̂���t�F���i���h���́A�l�C�����肷���ċC�ɂ���Ȃ��t�F���i���f�X�E�f�E�R���h�o�iEl Gran Capitan)�̎�����������������Ă����悤�ł����B

�@���̎���́A����Ȍ��̎����傪�����̂ŁA�p���������[���h�̖��z�������ւ�悭�͂��ǂ�܂��B

�@���������A�Ȃ̂���l���Ƃ����ƁI

�@�y���[��N�������s�T���Z��̂ЂƂ�ŁA�������B��i�ł��������H�j�X�y�C���ɐ��҂����G���i���h���A1540�N����20�N�ԃ��^��ɗH����Ă��������ł��B�����������̂��[

�@�����Ƃ����̊ԂɁA�C���J�̌������̖Âƌ������A�吨�̎q�������܂�A�܂��ʂ̏����Ƃ��q��������Ă���̂ŁA����Ȃ�ɐ��Y�I�ȗH�����������͗l�B

|

|

�@���^��̓�����Ɍf����ꂽ�A�����̃J�g���b�N�����}�[�N�B�܂��O���i�_�ח��O�́A�U�N���͗l�������Ă��Ȃ����́B

�@���l�Ȃ�Ă��̂́A�����~�̉�ł��邱�Ƃ��A���͂�������҂���Ă����Ƃ͎v���܂����c

�@����ɂ��Ă��������B���̖�͍D����������ł����ǁA������ƕ@�ɂ��Ă��܂����B

|

�@�U���������Œ��߂�ƁA���Ɏ����ɂ������Ȃ���ł��B

�@���������K���Ƃ����̂́A�ꌩ���낻���Ɏv���܂����A�ǂ�����Ă������C���ł���A�Ƃ������_�����邻���ł��B

�@���^��̂��������̌`�������������̂̓C�T�x���̂�������ł����A�����܂Ō��łɂ����̂̓J�g���b�N�����������ł��B

�@�E�Ɍ����Ă���x���A�̂͐����������Ă������R�B

�@�`�F�[�U���͂������j���œ������̂ł��傤���B�e���r�h���}�Ȃ�A���Ԃʂ�n���T���͌ÓT�I�ȗǂ���ʂɂȂ肻���ł��ˁB

|

|

�@�����͊ό��q�ł����ς��ł��B

�@�܂��ċx�ݑO�̓y�j���A�قƂ�ǂ͋ߗׂ���A�͂ƃo�X�I�c�A�[�ŗ��Ă��鍑�����s�҂̂悤�ł����B�������ł��̓��ɓo��c�A�[�́A�����ŎQ���ł����B

�@�����ɂ��x�ɖʂ����ʘH�i���đ�C���ݒu����Ă����Ƃ���j���ē����Ă��炢�܂��B

�@��O�̊i�q�łӂ����ꂽ���́A�n���S�ɂȂ����Ă��܂��B

�@���Ԃ�����A���l��D�����������Ɠ˂����Ƃ�����Ƃ��A�����̂ł��傤�ˁB�Ȃ�ėǂ�����ł��傤�ˁB

�@�ł��h�Z�́A���Â����̏ꏊ�������ւ�C�ɓ������悤�ł��B

�@�u�ǂ���������������Ȃ��c�����𑖂����Ă��悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��v�Ɖ��x�������܂��B

�@�ӂ��̎�̂��Ƃ�����Ȃ��l���A�}�ɂ������Č��n�߂�ƁA���ɐ����͂���Ȃ��c

|

�@�\���ˌ^�̏��肪�����e��B

�@�������猂���ꂽ��A�܂������J�g���b�N�̓V���ɍs����悤�ɁH�����ɂ��J�g���b�N�����炵�����Ă��ȋU�P�I�c�ƈ�l�Ŋ��ł���܂������c

�@���ׂĂ݂�ƁA�N���X�{�E�i�\���|�j���^�W�C�p�̏e��́A�ӂ��\���ˌ^�Ȃ̂������ł��B

�@���̏\���ˌ^�́A���p�Ȃ̂������Ȃ̂��A�킩��܂���ǁB

|

�����K�̐F���D�܂����A���₩�ȕ��͋C�̃��f�B�i�E�f���E�J���|�̒��B

|

�@�L��߂��ɁA�C�T�x�����������������A�v���̂ق������Ȋق�����܂��B

|

|

�@�C�M���X�̌Ï�̗H��݂����ȁA�ςȒ������w�����悪������ł��B

�@�C�T�x�������͂����ň⌾�����q�����̂��A1504�N11��26����53�ŖS���Ȃ�܂����B

|

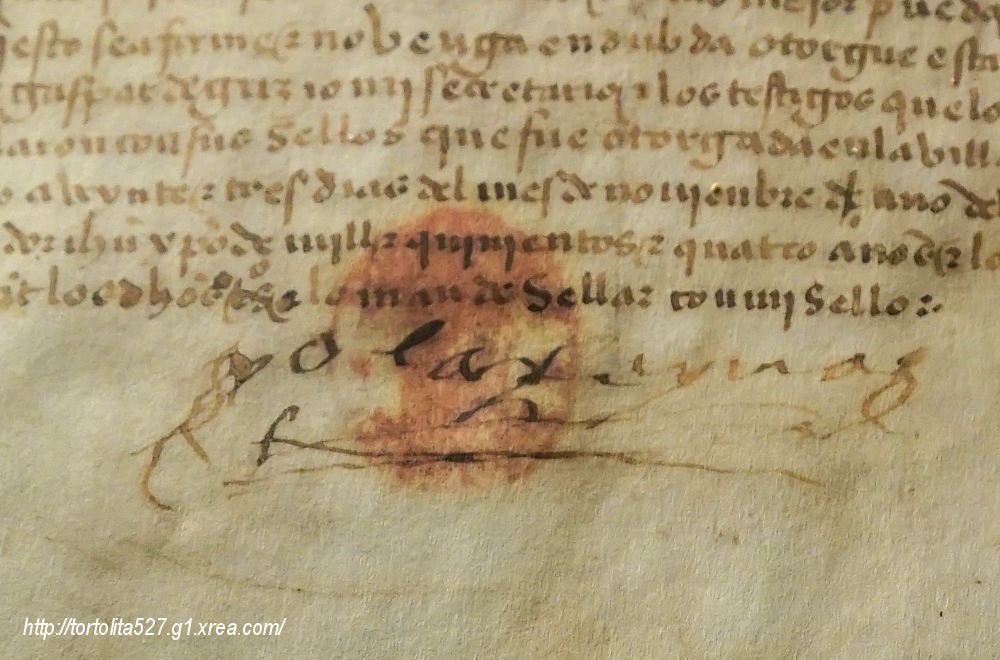

�C�T�x���������̏��� Yo la Reyna �C�T�x���������̏��� Yo la Reyna

�@�ٓ��ɂ́A�C�T�x�������̈⌾�́A�悭�ł����������W������Ă��܂��B

�@�K���y�[�W���Ƃɉ�������Ă����̂ŁA���ߓ����Ă��܂��܂����B

|

�@����͂܂��ɁA�C�T�x�������̐��U�������́A�S�z���X�g�ł��B

�@�S���ƂȂ����t�A�i�ɂ����A���t�F���i���h���K�v�ɉ����ăJ�X�e�B�[�����̐������݂邱�ƁB

�@�t�A�i�ƕv�̃t�F���[�y�����ǂ���炵�āA�t�F���i���h������d���ׂ����Ɓi�ƌ����Ă����ʂȂ̂ɔ߂����˂��c�j�B

�@���̂ق��A���g�̖������@�Əꏊ�ɂ��āA�O�̂��ߑ�l��]�i�I�j�܂ŕ��ׂ����ƍׂ��Ȏw��B

�@�c���Ă����؋��̐S�z�B

�@��������іS���Ȃ����b���̂��߂́A���ꂼ��2����i�I�j�̃~�T�̗v���B

�@�����ƖS����̎g�p�l�ւׂ̍��Ȕz���B�N���̎x���̗v���B

�@�k�A�t���J�̃C�X�������͂Ƃ̐킢�𑱂���ׂ����ƁB�u�V�嗤�v�ŕz�����ׂ����ƁB�܂����n�̏Z����l���I�Ɉ����ׂ����ƁB�ȂǂȂǂȂǂȂǁB

�@�ƒ������V�嗤�܂Łc�c�ǂނ����ő��ꂵ���Ȃ�悤�ȁA�c��ȐS�z��������ł��܂��B

�@������������A�����₦�����Ō��q���āA���������ǂ�قǂ̈Ӗ����������̂ł��傤�B

�@�͂˂Ɉڂ�ς���Ă����̂ŁA�n��Ɏc�����҂����́A���̎��X�̔��f���������������͂Ȃ��ł��傤���B

�@�����Ă����҂��A���Ƃ̐S�z�Ȃǂ��Ȃ��Ă����̂ł��A�c�����҂͂����Ƃ���Ȃ�ɁA�K���Ȃ�Ƃ�����Ă����̂ł�����B

�@�ł��C�T�x�������́A���������܂�ɂ������A�悭�C�Â��l�������̂ŁA�e���̌��_���킩�肷���Ă����̂ł��傤�B

�@�{���ł́A�����ȊO������M���ł��Ȃ������̂�������܂���B

�@�u���̎q�͎����قǂ̓p���Ƃ��Ȃ������c�v�Ƃ������e�̖����́A���ɂ��Ȃ��Ă�����ɂ͂�������`����Ă�����̂ł��B

�@�t�A�i�̐g�ɋN�����������̕s�K���A���z���n�܂邳������̂��������́A�u��̕s���v�������̂�������܂���B�������ǂ�ȉ^�����A�����܂őI�Ԃ͎̂������g�ł͂���܂����B

|

�@��K�ɁA�C�T�x�������̎��̏��A�Ȃ���̂��Č�����Ă��܂����A������u����̓C���[�W�ł��v�ł��ˁB

�@���x�����C���ꂽ���߁A���̊ق͓����̖ʉe���܂������Ƃǂ߂Ă��Ȃ��悤�ł��B

�@�Ƃ͂����A�m���ɂ��̕ǂ̓����̋�ԂŁA�C�T�x�������͑�������������킯�ł��B

�@�܂����������ƂɁA�v�t�F���i���h�̂�����������c��������A���̓����قŐ��܂�Ă��邻���ł��B�������A���ǂ݂�Ȑe�ʂł����̂ˁB

�@�����A������ʔ��������Ă���̂́A�܂��ɂ��̂��Ƃł��B

�@�����̃J�X�e�B�[�����ƃA���S���ł́A�g�����m�œG�����肭����������A��������������ߏ��Ō݂��ɂ�肠���āA�呛�����Ă����̂ł��ˁB

�@�C�T�x���̓A���o���ɂ����c��������A���₩�Ȏs�̗��������f�B�i�E�f���E�J���|���D���ŁA�����ΖK��Ă����悤�ł��B

�@�܂�11����ɂ́A�Z����Z�S�r�A�̋{��ɌĂ�ăA���o������ɂ��܂����A���̃Z�S�r�A�����Ăق�Ƃɂ��������ł����̂ˁB�A���o������Z�S�r�A�܂ō��̓��Ȃ�60�L���A�n�ɏ���ď푫�ŋx�x�ݍs���Ă��A�������Β����ł��傤���B

�@�L���ό��n���܂�镨���V�R���s�́A�u�ق�Ƃɂ���Ӗ������邾�낤���H�v�ƁA��������^��Ɏv���܂��B

�@�ł����Ȃ��Ƃ����������������́A�����܂ő����^�Ȃ��ƃs���Ƃ��܂���ˁB

|

�@���͏푫�̔n�Ȃ甼���̋����ɂ���A�g���f�V�[�����X�������܂��B

|

�@�z�˂����Ƃ���閞�J�̃��^�}����A�ނ��Ƃ���قNJÂ����肪�����̂ڂ��Ă��܂��B

�@�킪�y���[�̃N�X�R����J�[���ł��悭�炢�Ă��܂����A�������̓X�y�C������A�����炭�����Ȃǂɕ���Ď������܂ꂽ���^�}�̖���ł��B

|

|

�@�����Ƃ����܂Ƀg���f�V�[�����X�ɓ����B

�@���ʂ̑����h�D�G���쉈���ɊJ�����A���邢��ۂ̏����Ȓ��ł��B

�@���j�̂ق��͖��邢����ł͂���܂��c

|

�@����ɂ��Ă�����ȓc�ɒ��i����j�ŁA�X�y�C���ƃ|���g�K���Œn�����R�����ɂ���������̂��[�B

�@�����C�Ȃ���ł���ˁA������Ƃ������������ݏグ�Ă��܂��B

|

�@����3���B���Ȃ������܂����B

�@�Ԃ���߂₷���쉈���̃��X�g�����ɁA�����Ɠ���܂��B

|

�@���n�����A�[�e�B�`���[�N�u�߁B

�@�A�[�e�B�`���[�N�͊ʋl�ł����A�ӊO�ɂ��������ł��B���ꂢ���l���ł���ˁB

|

|

�@�T���_�������̂ł��������ł����A��̖��́A��͂�A���f�X�ΖʎY�ɂ͉����y�т܂���B

|

�@�e�ؓ��̃I�[�u���Ă��B����͕���Ȃ��I

�@�������X�y�C���̐l���t���C�h�|�e�g�D���˂��B�������͖��������B

|

|

�@�H���̕����ʂ���Ȃ̂ŁA�����̓f�U�[�g�������B

�@����H�̂̃X�y�C���̈�ۂ��A�����ԊÂ����T���߂Ȃ悤�ȁH�H

�@���̂������͏��X�Ȃ�Â����̂��Ƃ��Ă��A�H��ɖ��C���N���炸�A�������Ȃ������ł��B

�@�Ƃ͂����قƂ�ǂ̃f�U�[�g�ɂ͏������������Ă���̂ŁA�I�����͂��܂�Ȃ��ł��ˁB

|

�@4�����߂��Ă��A�O�͂���g����Ԃ̏����ł��B������O������Ă��܂���B

�@�����ɃC�^���A�����y�C���g�́A���킢���A���t�@�����I�N�ɂ����܂����B

|

���N�����C���@�̏��O�̃R�E�m�g���B

�q�i����H�����Ă��܂��B

�@���N�����C���@�ɂ́A�J�g���b�N�������{���u���Ă������������邻���ł��i���U���삯����ĉ߂������l�����Ȃ̂ŁA�u�J�g���b�N�����̌��{��v�͎R�قǂ��肻���ł����ǁj�B

�@�C�T�x���̎���܂��Ȃ��A���x��1506�N�Ƀt�A�i�̕v�A�t�F���[�y�E�U�E�n���T�������������܂��B

�@�ȃt�A�i���J�X�e�B�[���������ɑ��ʂ����̂𗘗p���āA�����̂Ȃ�������������艤�Ƃ��đ��ʁA�D��������n�߂Ă킸���܂�����́A�Ȃ�Ƃ��������ڎ��ł��B

�@����l�Ƃ��Ă����Ƃ��^�킵���̂́A�����̂����ŃJ�X�e�B�[�������������������t�F���i���h������ł����A�t�F���[�y�������n���������l�́A���Ԃ�ق��ɂ��吨�������Ƃł��傤�c

�@�܂��{�l�́A��������V���ɖ߂��āA�ҏȂ��Ă���o�������������ł����A�Ђ����炩�킢�����Ȃ̂̓t�A�i�B

�@���Ƃ������͋����_�o�ǓI�ɖ����������v�̎����ŁA���S�ɑł��̂߂���Ă��܂����悤�ł��B

�@�����āA���̐��N�����C���@�̋߂��ɂ��������{�ɁA46�N�ɓn���ėH����邱�ƂƂȂ����̂́A���܂�ɂ��L���Ȃ��b�B29�̂Ƃ�����A1555�N��76�ŖS���Ȃ�܂ł́A�C�̉����Ȃ�悤�ȔN���ł��B

|

�@���̏��M�ł��A�t�A�i��46�N��z�����邾���ł��������Ȃ��Ă��܂��B

�@�i�������l�̐g�ɂȂ��Ă݂�ƁA�͂�����͕s�K�Ɍ����Ă��A�����َ����Z�����Ă��ĈӊO�ɕ��C�������̂����H�����ł��Ȃ���A46�N���������Ȃ��C������̂ł��j

�@�Ƃ���ŁA�t�A�i�̔ӔN�Ɏv�������Ȃ��l�����A�e����������������Ƃ����߂Ēm��A�����ق��Ƃ���悤�ȋC�����ɂȂ�܂����B

�@�l�i�҂Œm����t�����V�X�R�E�f�E�{���n�i�̂��ɗj���A�t�A�i�̑��q�J�����X�N�̖��ŁA���x���t�A�i�̂��Ƃ�K�˂Ă��������ł��B���̐l�́A�t�A�i�����͌����ċC�ȂNj����Ă��Ȃ��A�Ƃ����،����c���Ă��܂��B

�@���̃T���E�{���n���܂��A���ɂ������낢�������Ȃ̂ł���ˁc

�@���́A���c�A���N�T���f���Z���̏��q�i�`�F�[�U���̌Z�j�̑��q�B

�@��́A�t�F���i���h���̍��O�q�̍��O�q�B

�@�v�̓A���N�T���f���Z���ƃt�F���i���h���Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ��K���₶�́A���ʂ̑\���ł��B

�@���̂悤�ȁA������������ł������Ȍ������ɁA���l�ƌĂ��l���ۂ��Ɛ��܂��A�Ƃ����̂������[�����Ƃł��B

�@�t�A�i�H�̊ق������������ł́A�ޏ��ƕv���ŏ��ɖ������ꂽ���N�����C���@�́A�t�A�i���ÂԂɂӂ��킵���Ƃ���ł��B

�@�ł��قƂ�ǎʐ^���B�点�Ă���Ȃ��̂��A�ƂĂ��c�O�ł��B�lj�̍ו��Ȃǂ�������ʂ����������̂ł����B

�@�܂��L���ȃt�A�i�̃I���K�����ʂ����A�������ē����ɂ��ڂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�l�b�g�Ŏʐ^��T���Ă��܂����B�I�����W�A�A���F�ōʂ�ꂽ�₩�����A���悢������Ĉ������ł��ˁB

|

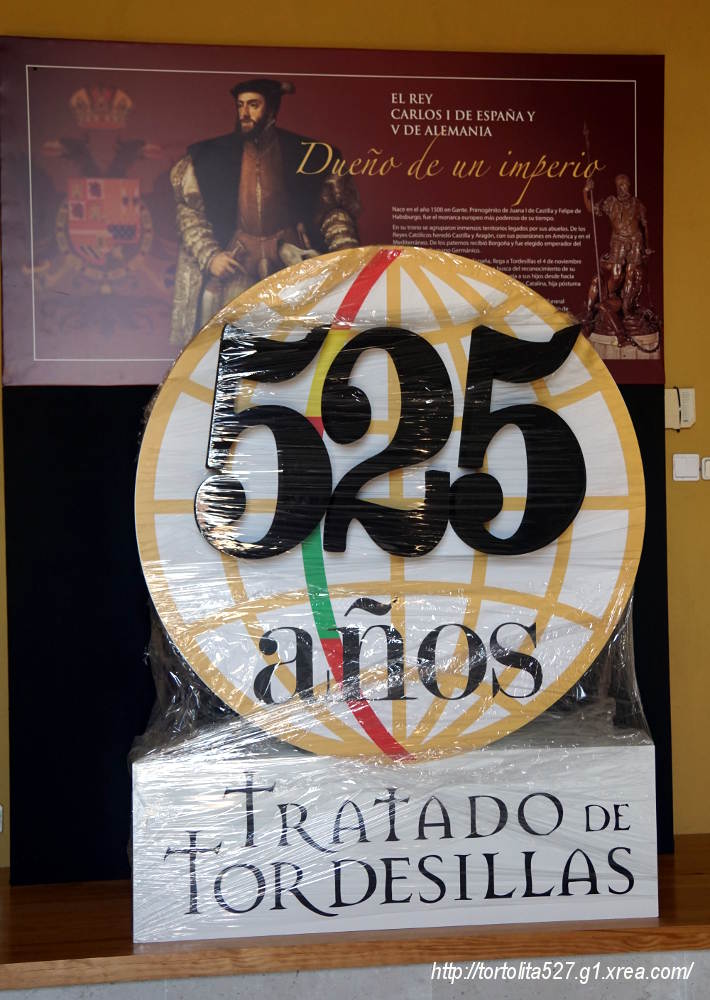

��������猩��Casas del Tratado de Tordesillas

�E�̓��͐��A���g��������

�@�����쉈���ɁA�g���f�V�[�����X���̕���ƂȂ����ق�����܂��B

�@���N��525�N�A�L�O���̗��T6��7���ɂ́A�����ɏ�{������ė���Ƃ��ŁA�����ق̐l�����͋C��������̂悤�ł����B

|

�@�ٓ��́A����p�l���������Ă��邾���ł��B����Ȃ��Ă��ǂ����������H

�@�����A���̃h�D�G����̟�X���闬������Ȃ���A��\������₱���Ɠ��_���A���ꂩ���y�Ɏ������̂��c�Ƒz������̂͊y�����ł��B

�@�������̏�Ȃ���A���邢�͎R�������̈��������������A�����뎄�̓|���g�K����ŕ�炵�Ă�����������܂��B

|

|

�@�[��6���A�g���f�V�[�����X�̍L��͊ՎU�Ƃ��Ă��܂��B

�@�������h�Z�����y�Y���ق����ƌ����܂��A�u���E�R�����n�}�v�̕�����T�����������ł��B

�@��͂�y���[�l�ɂƂ��āA�g���f�V�[�����X���͓��ʂɊ��S�[�����̂�����悤�ł��A����ɎR�������ꂽ�ق��̖���ł����̂ˁB

�@�����ł��y�Y�i�X��T���ď��������܂������A�o�������J���Ă��܂���B�܃X�y�C���ł́A���̏ł��ˁc

|

�@�g���f�V�[�����X�̂ƂȂ�́A�X�y�C���ň�Ԑl�C�̃x���f�z�E���C���̎Y�n�A���G�_�ł��B

�@Rueda�ARueda���āA���x���ł͂悭���ڂɂ�����܂����A����ȂƂ���Ɉʒu���Ă����̂ł��ˁB

�@11���I�ɂ͂��łɁA���̊E�G�Ńx���f�z�킪�͔|����A��������郏�C���������������Ƃ��B

�@�Ƃ������Ƃ́A�g���f�V�[�����X�Ō����̃X�y�C���E�|���g�K��������\���A���̐i�W�����f�B�[�i�E�f���E�J���|���猩���J�g���b�N�������A�x���f�z�ňꑧ���Ă����\�������肻���ł��B�Ȃ�Ώ��������Ƃ��܂����B

|

|

�@�����̎���������ł��܂����A�n�n�n�n�c����ς݂�ȕ܂��Ă�B

�@�[���̍ĊJ�X�����ɂȂ��Ă��A���X�̐l������߂��Ă��Ȃ��A���ăX�y�C���ł͂悭����܂��ˁB

�@�H���Ƃ��Ē��Q���āA�ڂ��o�߂Ă�����Ȃɏ���������A�����d���ɂȂ߂肽���Ȃ���ˁB

|

�v�킸�肪�o��h�Z�B

�@�ǂ������A�ꌬ�����J���Ă܂����B

�@�X�傳��͓X�̗��ɏZ��ł���̂ŁA���G�_�łقڗB��H�N�����x�̎����������ł��B

�@�n���̏����Ȕ_�Ƃ�������A�����������߂郏�C�����ǂ��5�A6�A�V���[�����炢�Ȃ̂ŁA�h�Z�͑��тł��������܂��B

�@���̂������ɑS�����݂������Ȃ̂ł��傤���A���̉^�]��́c�c

|

|

�@�������́A���H�����̂��`�������������ł����A���₩�ɂ��˂�u�˂ɍL�����Ă���悤�ł��B

�@���ڂɂ��A���낾�炯�̓y��Ƃ킩��܂��B

�@���̓x���f�z������Ĕ���Ă��傤���Ȃ��̂Łi�i�C�ǂ��Ă����˂��I�j�A�ǂ�ǂ�V�����c���A�����Ă��邻���ł��B

|

|

MADRIGAL

DE LAS

ALTAS TORRES

|

�@�����ł���ɏo���オ���āA��@���ł������Ɋ�����̂��A�C�T�x�����������܂ꂽ�}�h���K���E�f�E���X�E�A���^�X�E�g�[���X�B

�@�u�������̍������̃}�h���K���i14���I�̝R��I���s�́j�v�Ƃ����A���Ƃ��b�߂����n���ł����A�N���͂킩��Ȃ��悤�ł��B���������������̂́A�܂������Ȃ������ł�����ǁB

|

|

�@�l��1800�l�قǂ̏����ȏW���ŁA�܂��������҂��Ă��܂���ł������A�����ۂ����͂ޏ�ǂ��A����Ȃ�������������Ɏc���Ă��܂��B

�@�ȂA�Ȃ��Ȃ��ǂ��Ƃ��낶��Ȃ��ł����I

|

���h�Ȗ���A�l���c���Ă��܂��B

�قǗǂ�������������܂�܂���I

|

|

�@���������X�y�C���ɗ��Ă���A�₽��Ɣ�s�@�_���ڂɂ��܂��B

�@�i���}�͔N�̔����͓܂��Ă܂����A�����������i�i�ɏ��Ȃ��ł�����A����Ŕ�s�@�_���قƂ�nj��Ȃ��̂��ȁH�j

|

�@�C�T�x���̂�������A�t�A������Ɍ��Ă�ꂽ�����a�@�̑O�ŁA�����̋L�O�ʐ^���B��l�����B�O�B��Ƃ����̂��ȁH

�@�ق��ɂ͂��[������܂���B

|

|

�@�t�A���̊فB���̐Â��ȐÂ��ȑ��ɁA�{�삪�u����Ă��������������̂ł��ˁc

�@���ɂ̓C�T�x�����a�̕���������R�ł����A�����[��8���A�܂��Ă��ē���܂���B

�@�����͂̂��ɏ��q�C���@�ƂȂ�A��NJO�ɂ������ʂ̏C���@�i�ʐ^�E���j����A�������낼����z���Ă��܂����B

�@���̒��ɁA�t�F���i���h���ƈ��l�Ƃ̂������ɐ��܂ꂽ�A��l�̃}���A�Ƃ��������������Ă��������ł��B

�@����ɂ́A�t�F���i���h���̌�ȃw���}�[�i���A�`���̑�����J�����X�ܐ��Ƃ̊Ԃɐ������A���̓�l�̃}���A�ƕ�炵�Ă����c�Ƃ�����������悤�ł��B�������ꂪ�{�����Ƃ�����A�t�F���i���h���̎q�Ƒ\���i�����Ɂu�Ñ��̎q�v�ł�����j����������ɐ������Ă����A�Ƃ������Ƃł��ˁc��₱�����Ȃ��B

�@���ł����[��Ƃ����Ƃ���ł�����A�����͂���͂���͐Â��ȏC���������������Ƃł��傤�B

�@����ɂ��܂��Ă��A�����܂��c����̏��o�̖��Ƃ����̂́A�����Ԃ�ƐȂ�����ł��ˁA�C�������ɂ��Ă��A�ʂ����Ė{�l��������]�������̂������̂��H

�@�����A����Ɠ��̓�����g���ɐ��܂ꂽ�t�A�i���A�������Ď��ʂ܂ŗH���ꂽ�̂ł�����A���lj^���ɑ卷�͂Ȃ������̂�������܂���B

|

�@�}�h���K���̏�ǂ��o�Ă����̂Ƃ���ɁA�p�ЂƂȂ������A�O�X�e�B���C���@���A�h�����āA�Ƃ��������Ɍ����Ă��܂��B

�@��l�̃}���A���܂ޓ����A�����̏�Ǔ��ɉz�������ƁA�������A�O�X�e�B����̒j�q�C���@�ɕς�����Ƃ���ł��B

�@���͂ڂ�ڂ�őz�������܂��A�����́u�J�X�e�B�[�����́i�����ЂƂ́j�G�X�R���A���C���@�v�ƌĂ��قǂ̋K�͂ƕ����x���ւ��Ă��������ł��B

�@�l���w�҂ł���_�w�����ł���A�A�r���̐��e���T�̒���o�łɂ��͂�s�������t���C�E���C�X�E�f�E���I�����A1591�N�����ŖS���Ȃ����R�B

�@���̕��A�����͂��@�x�����������̃J�X�e�B�[��������ߏ��������������Łi���������ɂ́A���e���ꂪ�ǂ߂Ȃ���̏]���̂��߂Ɏ��I�ɖ����̂��A���o���Ă��܂����悤�ł����j�A�ْ[�R��ɂ������S���ɂԂ����܂�A�ܔN�߂��߂��Ă������Ǝߕ��B

�@�����ČܔN�Ԃ�̎��ƂŁA�Ȃɂ��Ƃ��Ȃ��������̂悤�ɕ��R�ƁA�u���̂����b�������悤�ɁcDicebamus hesterna die...�v�ƌ��n�߂��A�Ƃ�����b���L���ł��B����������������Ă����̂��A����Ƃ������C�����������̂ł��傤���B

�@��N�A�A�O�X�e�B����J�X�e�B�[�����Nj撷�Ƃ��āA���̏C���@�ɏA�C�����Ƃ����A�킸�������ɂ̓|�b�N���S���Ȃ��āA�l�X��傢�ɋ��납���������ł��B

�@�Ȃɂ�璃�ڂ��C���犴���Ă��܂��܂����A���ۂɂ͂ǂ�Ȑl�������̂ł��傤�ˁB

|

|

�@���������Ȃ����n�𑖂��āA�A�r���A��܂��B

�@�ӂ����Ɩ��c��ɂ����āA��x�Ԃ��߂Ă�����ĐU��Ԃ�ƁA�}�h���K���̏W�������킢�炵�������Ă��܂��B

�@���́u�����v�ƌĂ�ł������ꂻ���ȂƂ��납��A�G�S���Ɛт��������A���̌�̐��E�ւ̉e�������e�����A���ׂĂ��ƂĂ��Ȃ��傫���������̏��������܂ꂽ�̂ł��ˁB

�@�̂̓}�h���K�����A�C�^���A�̃T���E�W�~�j���[�m�̂悤�ɁA�ׂ������ї����Ă����̂ł��傤���B

�@���܉���������ڂ������̂́A���j�R���X�E�f�E�o������̍����������ł��B

|

�@���̓��ɂ��A�������R�E�m�g�������������Ă��܂����B

�@�C�T�x��������܂��Ȃ���������̂́A���̋���ł̂��Ƃ����������ł��B

|

�@�����ȏW�����������ʂ�܂��B

�@�ǂ��ł������������̏�ɂ́A����Ȃ��R�E�m�g���B

|

�@�����T�C���̏�ɂ��A�T�X�y���V�����������Ă����Ȃ����h�ȑ����ЂƂB

�@���������đϐk�\���Ȃ̂����c

|

��̐F���[���Ȃ��Ă��܂����B ��̐F���[���Ȃ��Ă��܂����B

����������A���������Ȃ��B

|

�@���̏W���́A�G���E�A�z�i�芥�����j���j�N�j�B����͂܂����荂���n���ł��˂��B

�@�i�W�����o��Ƃ��́A�ԂŒn����ł����������̊Ŕ��A�y���[�̐ԃ_�X�L�Ɍ����Ă��܂����͂���������Əd�ǁj

�@�J���^�u���A�n���ɂ́A�芥���Ȃ��̃A�z�i�j���j�N�j�Ƃ����W��������A�u�Z�������̂������j���j�N�D���ŁA�����j���j�N�̂ɂ����ŏ[�����Ă����̂ł������t����ꂽ�v�Ƃ����`��������R�B

�@�ł�������̃G���E�A�z�̋N���͂킩��܂���B

�@�}�h���[�h�̓쐼�ɂ́A�Z�{�[�����i�ʂ˂��j�Ƃ����n��������܂��ˁB

�@�j���j�N�ʂ˂��̓X�y�C�������̊�{���̊�{�A���Ԃ��邢�Ӗ������ł͂Ȃ������ł��ˁB

�@���͂��̂��ƁA�C�T�x�������̂��킢�����Ȓ�A���t�H���\���A14�ő�������������J���f�j���T�̋߂����ʂ�܂����A���Ԑ�Ŋ����B������ɂ��Ă��A�����c���Ă͂��Ȃ��悤�ł����B

�@�o�̃C�T�x�������́A�C�x���A�������イ���삯�߂��鐶�U�ł������A�A���t�H���\�N�̂ق��͖{���ɋ����Ƃ���ŁA���̒Z���ꐶ���I�����̂ł��ˁc

|

�@��9���B�A�r�����[���ŋ��F�ɋP�������ɁA���܂��߂��ė���܂����B

�@���{�̎o�ɂ��̎ʐ^�𑗂�ƁA�u����ȌÂ�����̒��߂����̂܂c���Ă���A�Ƃ������Ƃ��A�����ɂ���Ɩ{���ɐM�����Ȃ��v�Ƃ����ԐM�����܂��B

�@��ǂ������������Ɏc���Ă���A�Ƃ͂��Ȃ킿�A�ߐ��ȍ~�̔��W����A���S�Ɏ��c����Ă����A�Ƃ������Ƃł��ˁB�i���}�Ȃ��A�����������ď�ǂ��c���Ă����A���������͌��ǂ���̂���ό��s�s�ł���ꂽ�ł��傤�Ɂc�j

�@�A�r�����J�g���b�N�����̑\���A�t�F���[�y�̎���܂ł͋{�삪�u����A�܂����e���T�̓o��ŕ��|�I�ɂ��₩�������悤�ł��B

�@������16�A17���I�̃y�X�g���s����X�R�Ǖ������肩��A��������Ɛl���������Ă������Ƃ̂��ƁB

�@�����č����A�u�X�y�C���ōł��l���̏��Ȃ����s�̂ЂƂv�Ƃ����A���Ȗ��_�H�ɗ����Ă��邻���ł��B

|

�@�ߌ�9��20���B

�@���͂������h�ɋA�肽���̂ł����c�h�Z�͂ǂ����Ă���i���������悤�ł��B

�@�����ł��ˁA��������Ȏ��������A�����ɏƖ�������ł��傤����A���炭�҂��Ă݂܂��傤���H

|

�@9��36���B����Ƃ�������[�Ă��B

�@���������ƏƖ���҂��Ă���ƁA�������肶�肵�܂����A�ł����̕��Ȃ��ފ��������̂ł���ˁB

�@���������b���������܂����A�ԓ����߂����}�ł́A����ꎞ�̓p�`���I�ƃX�C�b�`���������悤�ɁA������u�ňÂ��Ȃ�̂Ŗ��C�Ȃ��̂ł��B

|

�@9��45���B

�@�Ƃ��Ƃ��Ɩ������܂����B�ł��܂����邭�āA�͂�����Ƃ͌����܂���B

�@�`�����Əh�Z�̊������ƁA�u�܂��A�肽���Ȃ��v�Ə����Ă���܂��B

�@�ӂ��̌����Ȃ�ɂȂ肷����l�Ȃ̂ŁA����ȂƂ����炢�͂���]���d�������܂��傤�B

|

�@�����15���o�߁B

�@�������������яオ���Ă��܂����B�h�Z�N�A���낻�낱�̂ւ�ŗǂ��Ƃ��܂��H

|

�@�����������邤���ɁA����10���B

�@���Ə����҂ĂA����^�ÂɂȂ��ď�ǂ��������������ł����c�����ɖ����B

�@�����̓g���q�[�W���܂ňړ��ł����A���x�����h�ɖ߂�Ȃ��ẮB

�@���������Ă̗��́A�ǂ����Ƃ���ƐM���Ă��܂������A�u��i���Ȃ��Ȃ������Ȃ��v�Ƃ������肪�������̂ł��ˁI

|

�@�A�r���ł͎ԂŖ߂�Ȃ�����A�������č����炭�A��ǂ߂���̂����炵���ł��B

�@�������Ă̏��̂��ƁA����Ȏ����ɂȂ��Ă��A��ǂ܂����̂�т�U��l����������ق�B���̗��s���́A�������������̂�т莞�Ԃ���肽���ȁB

|

Google�}�b�v�����s�҃��[�h�ɕς���Ă��������Łc Google�}�b�v�����s�҃��[�h�ɕς���Ă��������Łc

�ʂ蔲���ł��Ȃ��L��ŗ������B

�@�h�ւƋ}���r���A�h�Z�������Google�}�b�v��M���������Łi�����x������Ȃ����I�j�A���ɖ�����30�����]�v�ɂ�����܂����B

�@����Ȃ��ƂȂ�A�������炭��i���ĂĂ��ǂ������Ȃ��I

�@�Ƃ���ŁA�������������܂���āA���Ȃ��炸�����߂������̂́A2012�N����X�y�C���ŕ��f���ꂽ�e���r�h���}�u�C�T�x���v�̎ʐ^���A�ق��ڂ��ɏ����Ă������Ƃł��B

�@�u�����@�ɍs������A�����Ɨ������������o�D�̎ʐ^���ǁ[��Ɠ\���Ă������v�݂����Ȃ��̂ŁA�����Ȃ��ł���˂��c

�@�h���}�̓��e�̂ق��́A�����悻�j���ɉ����Ă��܂������A���܂�Ђǂ�����R���Ȃ��i�u��y��i�Ȃ���d���Ȃ���ˁv�ƌ�������x�̍��b�����j�A�h���}�u���f�B�`�v�Ȃ̖����ꒃ�ɔ�ׂ�A�܂������㓙�ł����B

�@���I�J�g���b�N�����B��t�@���̎��Ƃ��܂��ẮA�ǂ����Ă��ς���~�X�L���X�g������A���ꂪ������̃t�F���i���h���ł��B

�@�h���}���o�ꎞ�̃t�F���i���h�N�́A�܂�16�A7�������͂��Ȃ̂ł����c�c�c

�@�����h���̔����قɁA���傤��17����Ɛ��肳���ё��悪����܂��B

�@1500�N��Ɍ��悩��͎ʂ��ꂽ�G�������ł����A��N�t�F���i���h�������������������Ă���̏ё��Ƃ��悭���Ă���A�{�l�̓������Ƃ炦�Ă���\���͍������ł��B

�@���������Ă���������ƁA����̓C�T�x���Ȃǂ��܌��ɑ��邽�߁A���������ʐ^�����ɐ��삳�ꂽ�ё��悾�����̂����H����܂���B

|

17����̃t�F���i���h���q�i�̂��̃t�F���i���h�j

�Â��ё�����Q�l�ɁA�����z�����܂����ĕ`���Ă݂܂����B

�@��ɓ������̂͏����Ȕ����ʐ^�����ł����A�u��������ł��邩�̂悤�������v�Ƃ��������ނ����ڌ��ȂǁA�킸���Ȑ��ŕ\��L���ɕ`���Ă���悤�ł��B

�@�����ɐF���M�ŕ`�������Ă݂܂����A��₵���Ԃ���C���́A�����痧���ł��ˁB

�@�傫�ȕ@��A�ڂ��Ă�Ƃ��������ȂǁA���e�ł͂Ȃ����̂̂����ɂ����^�����ł��B

�@�ł����R�Ȃ���A�܂��ǂ����猩�Ă����N�炵���p�ł��i�c���̏��N���ォ��q��������Ă��l�ł͂���܂����I�j

�@�Ƃ��낪�ł��ˁA�e���r�h���}�ł�16�̉��q�l���Ƃ��āA�̂ǂ܂Ńq�Q���炯�̎l�\�j���o�Ă�����ł��c����͖{���ɃK�b�N�����܂����c

�@���߂ĉ��q����̏�ʂł́A�q�Q����Ă�I�c�Ƃ��v���܂������A���̔o�D����A�Ȃ�ł��X�y�C����̔��E�iEl mejor bigote de Espanha)�H���ւ��Ă���炵���B�����ƌ_�ɂ��u�q�Q�͂����������Ȃ��v�Ƃ������̂ł��傤�ˁB

�@�����č������s����X�ŁA�C�T�x�������ӂ��܂��͍Ώ�Ɍ�����A�q�Q��������̂���Ƒ����B

�@���̂��тɎႫ���̃t�F���i���h�N�́A���̔]���C���[�W�i�����������̊G�̊����j�ŏ㏑���X�V����̂���Ԃł����B

�@����ȃ~�X�L���X�g�̂����Łi�o�D����ɍ߂͂Ȃ��ł��j�A�Ⴋ�t�F���i���h���q�̗���̔��������A�h���}�ł͂܂������`���Ă��Ȃ��̂��c�O�ł����B

�@�t�F���i���h�N�́A������肸���Ƒ傫�ȍ��̔N�㏗�[�̂��ƂցA�قƂ�Ǔ��薹��Ԃŋ삯����H�ڂƂȂ�A�A���S���̍��v�̂��߂Ƃ͂����A�{�l�Ƃ��Ă͎��ɂȂ�Ƃ������Ȃ������������Ǝv���̂ł����c

�@�܂�����͂Ƃ������A�`�����s�I���Y�E���[�O�ɉ�����ċ}���Ōv�悵���A�r���s�A���������܂ő吳���ł����B

�@�C�T�x�������Ƃ����j��̉����l�����A�ƂĂ��g�߂ɂȂ����悤�Ɋ����܂��B

�@������@���������A���S���������������āA�t�F���i���h�N�Ƃ������������߂Â��ɂȂ肽�����̂ł��B

�@�����̓O���h�X�R���������āA�G�X�g���}�h�D�[���n���������܂��B

�@�����͂�����ׂ肪�߂��܂����ˁA�����������������Ă��肪�Ƃ��������܂��B

�@�ł͂��₷�݂Ȃ����I

�����͂Â���

|