|

スペイン

|

古城、レンタカー、民泊、グルテンフリー、イサベル女王、ピサロ、ローマ遺跡… |

|

コウノトリ紀行 2019 (その3) トルヒーヨ、カセレス |

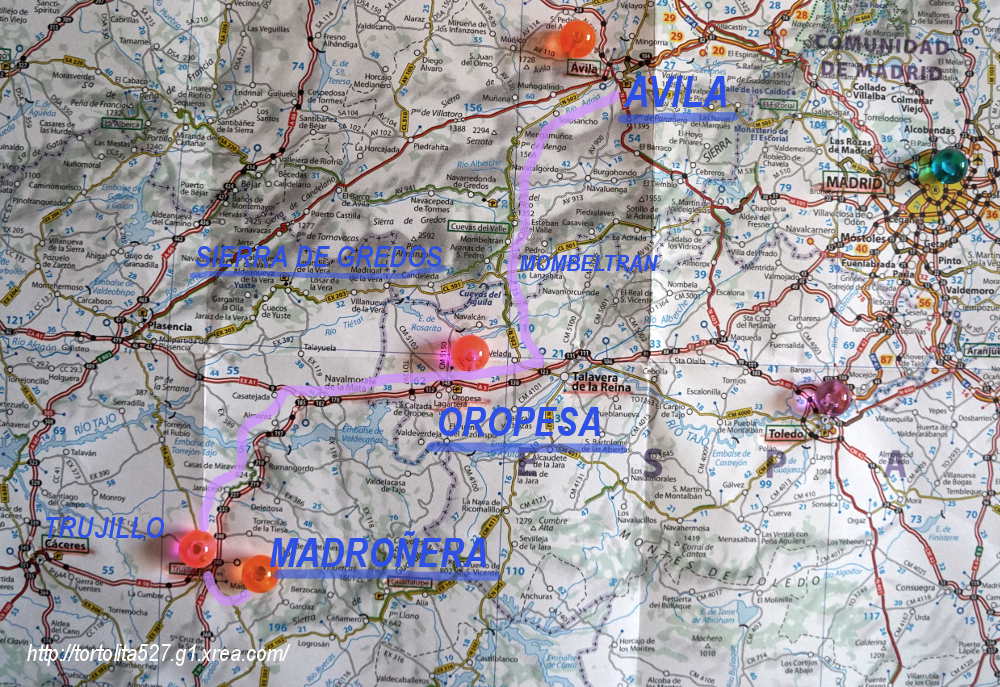

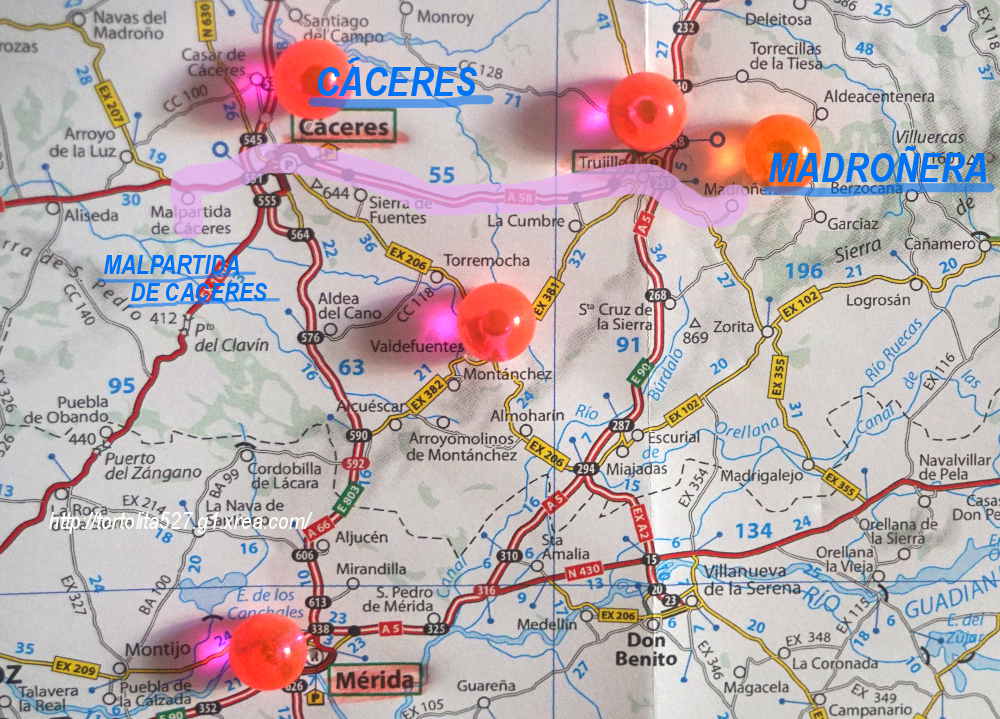

2019年6月2日(日) アビラ→オロペサ→マドロニェラ(トルヒーヨ) (2009年10月19日更新)

<山を越えて猛暑のエストレマドゥーラへ>

|

|

|

||

アマポーラにふちどられた金色の麦畑を見ながら、しばらく平原を走ります。 |

ほどなくグレドス山地への坂道にさしかかりました。 近くに、La hija de Dios(神の娘??)というおもしろい名の集落があるようです。 宿屋の主人Diosさんが、一人娘のことを大いに案じながら亡くなった、という故事にちなんでいる、とか。 でも13世紀、この集落はラテン語でFilia Deiと呼ばれていた、ともありますから、後からの作り話のようですね。まったくどうでもいいんだけどなんか気になる… |

||

はじめはカシ、ブナ、カシワ、松などの森で、標高が上がるにつれ明るく開けて、エニシダの茂みだらけになります。 車を降りてみると、まわりじゅうで虫がすだき、カウベルの音が近く遠くに聞こえています。 ひんやりした空気は、花や薬草の香りをたっぷり含んでいます。タイムやラベンダーのすっきりした香りに、エニシダの甘い香りがまじりあっています。 |

|

||

行きの飛行機から、運よくこのあたりを見ることができました。 今は展望台のところにいます。これからグレドス山脈の南斜面をどんどん下って、ナバルカン貯水池の南西にあるオロペサを目指します。 |

展望台のすぐ右手に、ローマ道 calzada romana が見えています。 きれいに修復されすぎているので、駐車場?とか思ってしまいましたが、紀元前に遡る古い道だそうです。 ローマ時代以前から移牧(牛たちを秋は南へ、春は北へ移動させる)に使われていた道を、ローマ人が例によって石できちーーんと舗装したそうです。 道幅の広さもいかにもローマですね、広いところでは6、7メートルもあるそうです。重装備のローマ軍が、ザックザックとここを行進した日もあったのでしょうか。 |

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

南斜面を下り始めると、ふたたび松やカシ、カシワなどの森に入っていきます。 とてもきれいで快適ですが、快適すぎてちょっと退屈してきたかな…… |

…するといいところで、立派なお城が出てきました。 旅の前に、モンベルトランという地名を見て、どうもなじみのあるひびきだな…と思って調べたら… 大当たり。ベルトラン・デ・ラ・クエバのお城でした。 ベルトラン・デ・ラ・クエバは、イサベル女王のお兄さん、エンリケ(例の「不能王」、連呼してすみません)の寵臣です。 もともと小貴族の出でしたが、20歳ごろ小姓として宮廷入りしたあとは、王に気に入られてめきめきと出世、十年後にはアルブルケルケ公爵位まで手に入れます。 当然ながら猛烈な妬みも受けて、しまいには「不能王」エンリケの後継ぎたる王女フアナは、実のところベルトランの子である、という噂を流されます。 かわいそうなのはそのお姫様で、フアナ・ラ・ベルトラネハ(ベルトランの娘っ子フアナ)という、軽蔑的なあだ名までつけられ、500年過ぎてもみんながそれを知っているという、なんたる哀しさ… |

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

||

いかにも「子供たちが期待するお城!」という飾りつけ、かわいいです。 白熱灯ならもっと雰囲気出ると思うけど。 |

オロペサという地名の語源を描いたお皿。 あるときモーロ人が、捕虜にした耶蘇の娘の身代金として、彼女の体重と同じだけの金塊を要求した、という故事に基づいているとか… すなわち、Pesa oro、金をはかる、でオロペサ。これぜったい後付け話ですね… |

||

|

|

|

||

|

|

|

||

グレドス山脈を背景に、悠々と舞うコウノトリ。 |

|

||

|

隣のイエズス会神学校も、完全に廃墟となっています。スペインの蒼穹には、廃墟が実によく似合います。 |

||

|

暑さでふらふらしてきたので、目に入ったレストランにぱっと入ります。 まず、漬け込み焼きしたうずら入りサラダ。 皮のかっちりした懐かしいパンが出てきました、5ミリ四方ほどだけ味見しました。 |

|

||

|

|

|

||

|

ああでも、暑さも寒さも詰めの甘いリマの気候に、私はもう飽き飽きなのですから、暑いときこそ一番暑いところへ、寒いときには一番寒いところへ行くべきですね。気を取り直して再出発。 |

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

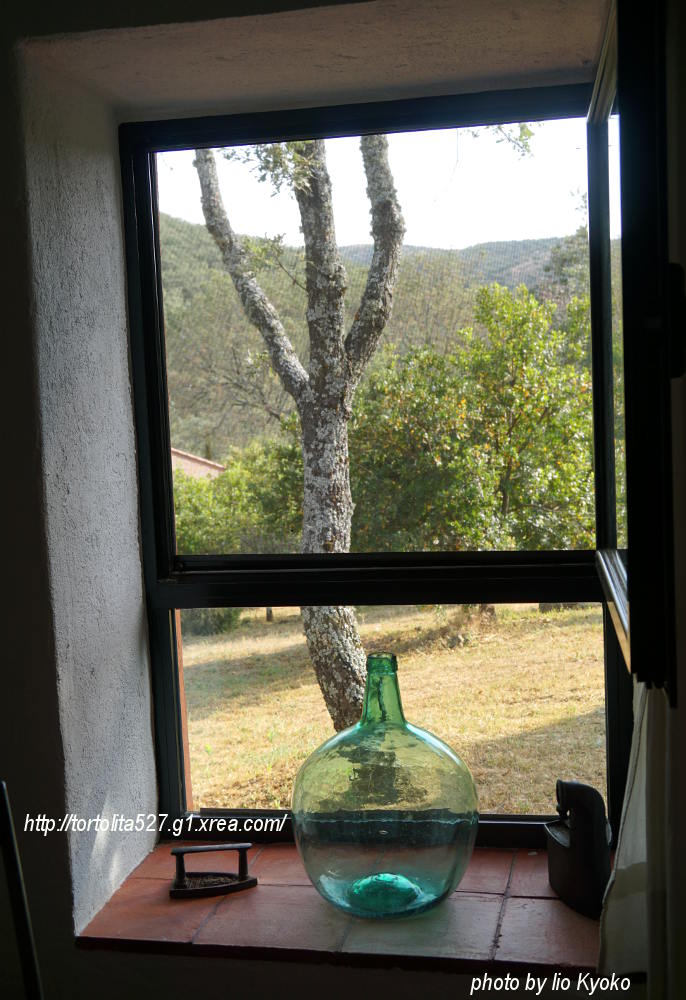

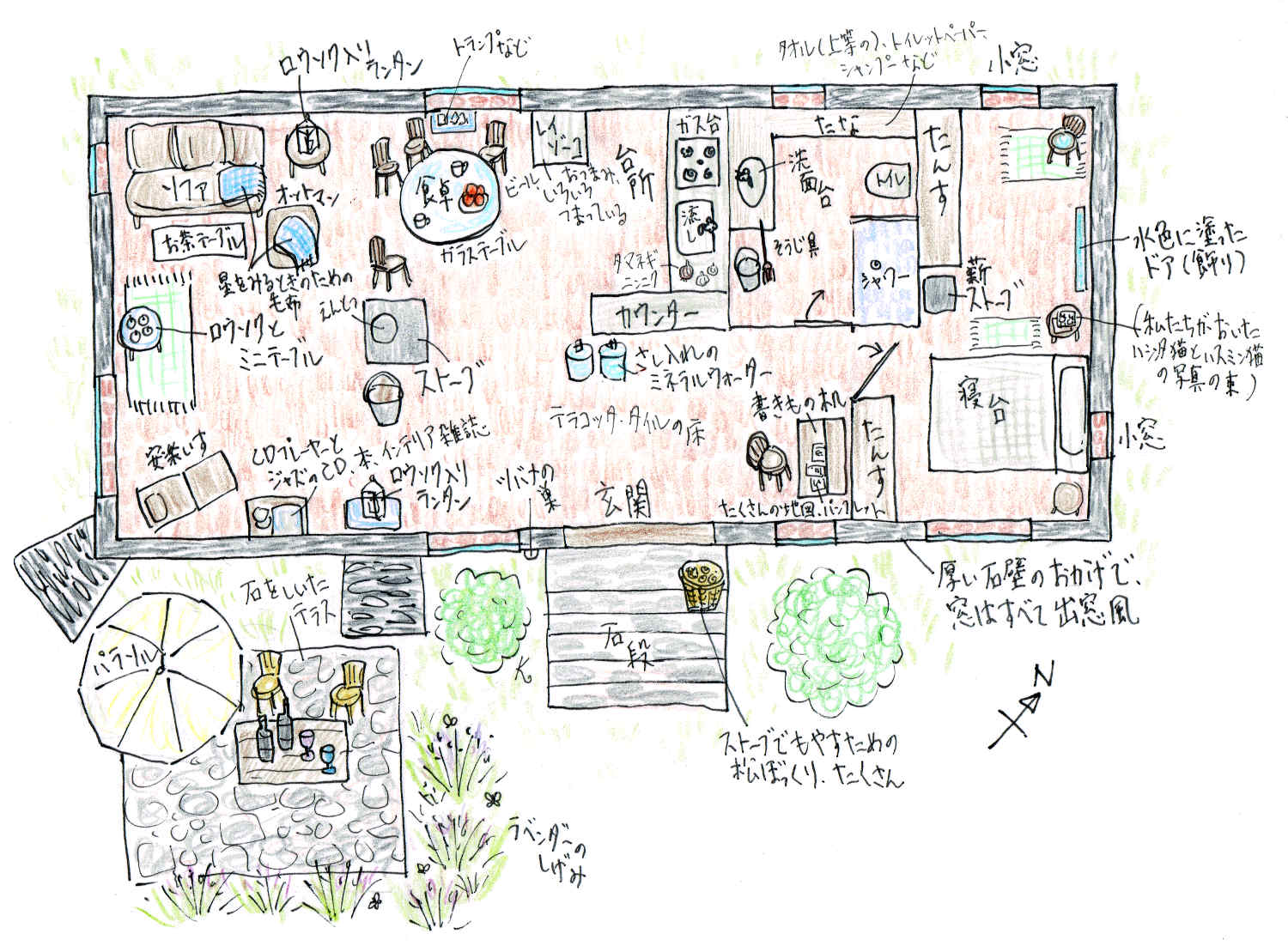

「むこうの山の上まで敷地内」だそうです 動物は本当に多いそうです。 放牧や野生の動物が庭を荒らさないように、あちこちにある門は、閉めてあるところは閉めておき、開いているところは開けておく。 それだけが、この家を借りる上での規則だそうです。 マドリードに戻る前に、奥さんが手作りのトルティーリャを、旦那さんは赤ワインを一本下さいました。 幸い私たちはアルパカのぬいぐるみを持ってきていたので、小さな息子さんに進呈すると、「ぼくの弟ができた!」と喜んでくれました。 「ではこの家も敷地も、ぜーんぶあなたたちのものです、歩き回って楽しんでください! 次はマドリードで会いましょう!」 そう言い残すと、三人は仲良くセアット車で去ってゆきました。 すぐに車の音も聞こえなくなり、あたりはしーん…と静まり返ります。ここまで人気のないところで過ごすのは、もしかしたら人生初かもしれません。 |

||

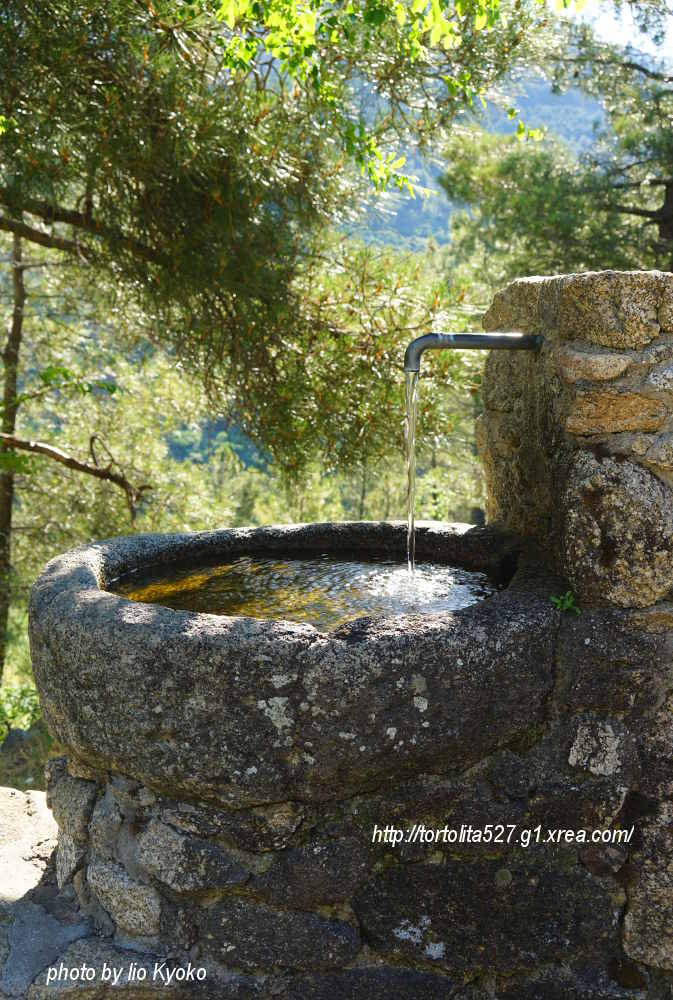

さっそくお言葉に甘えて、敷地内の探検です。 最初に目についたのがこの灌木。イチゴノキ(マドローニョ)です。マドロニェラの地名は、明らかにこれから来ていますね。 |

周囲の草地はおおむね乾燥していますが、家のまわりは水まきもしているらしく、花が咲いて蝶も少し来ています。 ラベンダーに夢中になっているのはスペインヒョウモン(Issoria lathonia)。 成虫が見られるのは、6月から8月までの間だけだそうです。 |

||

こちらは、Aricia artaxerxesというヒメシジミのようです。 やはり6月から8月までしか見られないそうです。地中海性気候はなかなか厳しそうですものね。 うちの庭の蝶などは、大抵7、8か月は飛びまわっていますから(シロチョウに至っては通年滞在)、遠い旅先で、改めてパチャカマックの豊かさに気づいたりもしますね… |

この蝶々、おもては黒地に赤い模様なんですね。ぱっと開いたところが見たいなあ。 |

||

ジャノメチョウの、たぶんHyponephele lupinus?それともHyponephele lycaon? 地味な美しさが、ラベンダーに良く映えています。 |

ガサガサっと低いところで音がして、大きな緑のトカゲが出てきました!(たぶんTimon lepidus) きれいな色ですねえ!尾の先までは見えませんが、60センチくらいはありそうです。 スペイン、ポルトガル、フランス、イタリアに分布するトカゲで、このへんでは lagarto ocelado(ブチ模様のトカゲ)と呼ぶようです。 (和名はホウセキカナヘビで、ペットショップサイトにも載ってました、やれやれ日本はこれだから…) |

||

頂上まで敷地内!という向かいの山に、ぶらぶら登っていくと、すでにだいぶおうちが遠くなっています。 イベリア半島南西部には、「dehesa」という放牧地が広がっています。もともと深い森だったところを、レコンキスタ後に徐々に開墾し、放牧に向く土地に変えていった結果が、dehesaだそうです。 いちばん多いのは、コルクガシやセイヨウヒイラギガシの林で、イベリコ豚を放牧しているdehesa。 でもこのへんはちょっと特殊な、「dehesa boyal de roble(カシワ林の牛放牧地)」に分類されるようです。 |

斜面の上のほうに、少しだけ野生のラベンダーが咲き残っています。 4月ごろまでは、敷地内に小川も流れていて(いいですねえ!)、さまざまな花が咲き乱れていたそうですが、ここしばらくの暑熱で一気に枯れてしまったと、さっきご主人が話していました。 やはり次回か次々回のスペインは、春の花の季節でしょうか、宿六君よ? |

||

敷地内の木は、ほとんどすべてがroble(カシワの仲間)。 そこらじゅうで、実生の若木も育っています。こうしてたえまなく更新されていくのですね。 とても気持ちの良いところですが、植生は(花の少ない今は特に)単調で、ひととおり見たら満足しました。 だいぶ日も傾いて涼しくなってきたので、おうちに引き返します。もう夜9時ですし。 |

あとはこの気持ちよさそうなテラスで、日暮れまでのんびりすることにしましょう。 |

||

今日はお宿に荷物を置いたら、いったんトルヒーヨまで戻って、スーパーで買い物しようと思っていました。 でも冷蔵庫にはいろいろ入っているし、奥さんがトルティーリャまで下さったので、今夜はこれでじゅうぶんです。長い一日だったので、出かけないでのんびりできて大助かりです。 古典的なジャガイモと卵だけのトルティーリャは、ルエダのワインによく合います。 食器も色合いがすてきで、いっそうおいしく思えます。 とっぷり暗くなるまで、四方から聞こえてくるカウベルの音を聞きながら、ゆっくりと過ごしました。 |

居間には隅々にろうそくが置いてあり、それもまた嬉しいご親切。テレビがないのもいいですね。 居間には隅々にろうそくが置いてあり、それもまた嬉しいご親切。テレビがないのもいいですね。今日はとびきり楽しい一日でした。親切な人ばかりに会い、お城も見て、花や蝶や初めて見る虫や、トカゲにも会いました。そうそうオロペサでは、猫もいっぴき見ました。 夜更けて風が吹き始めると、ときどき屋根に、バラバラっと木の実が落ちる音がします。 真夜中をすぎても明け方になっても、ふと目覚めると、いつもカランカランカラン…とカウベルが鳴っているのが、とても不思議でした。 <旅はつづく> |

2019年6月3日(月) トルヒーヨ (2020年4月30日更新)

<あてがはずれた?トルヒーヨ>

今日も暑い一日となりそうですー |

|

||

山羊しかいない山道を走り、マドロニェラ村に入ったところに、オリーブがたくさん植えられた売地があります。気になるなあ。 買える買えない以前に、ここに土地を持っても困るだけとわかっています…が、良い感じの斜面ですよね。この古木の数本だけでも、持って帰りたい… などと妄想しつつ、まもなくトルヒーヨ着。 先に結論を書いてしまいますと、今日は大いにあてがはずれました! |

岩山の上に広がるトルヒーヨの町は 遠くからでもよく見えます (マドロニェラの展望台から) 32?年前のトルヒーヨは、私が見た限りでは、たいそうな田舎町でした。 食事はパラドールの食堂か、そうでなければそのへんの定食屋でとるほかなく、閑散とした町を歩いていると、質素な身なりの子供たちがわーっと走り出てきて、「写真とってとって!」といつまでもつきまとい、それを黒づくめのおばあさんたちが笑って見ている…というのが当時の印象です。 その数年後に旅行した大インフレ時代のペルーと、ほとんど変わらないほどの田舎度感でした。 |

||

トルヒーヨの広場。 インカの金銀で建てられた 数々の館に囲まれた広場です 経済危機のペルーを逃れ、東京までやって来た宿六と知り合ったとき、いつかあの田舎町トルヒーヨを見せたい、と思いました。 ペルーを「建国」したのは、トルヒーヨ出身のフランシスコ・ピサロだから、というのはもちろんあります。 でも、ピサロにしても宿六にしても、要は故国で食い詰めて新天地を目指した、という共通点があることもおもしろく感じていました。(人のことを笑っていたら、自分もまた同じ道を辿ることとなったのはご存じのとおり) そしてトルヒーヨを歩きながら、 「このド田舎(失礼)からやってきた野蛮人たち(失礼)が、タワンティンスーユをぶちこわし、ペルーという問題山積の国の基礎を作ったものの、結局トルヒーヨには何も残らず、こうしてただ古い館しかない、さみしいさみしい田舎に戻ってしまったわけよ」 などという話を偉そうに語って聞かせよう、と思っていました。 ところが! 今日見たトルヒーヨは、とても魅力的な観光地と「なってしまって」いたのでした! すみずみまで美しく維持され、ほうぼうのきれいなレストランでは若者たちが熱心に働き、おかげさまで楽しい散策となりましたが、でもなんとなーく肩透かしをくったような妙な感覚が、ちょっと残りました… |

サンティアゴ門 PUERTA DE SANTIAGO サンティアゴ門を通って、城壁の内側へ入ります。 ペルーから金銀を盗んでくる前は(…しつこい?)、現在のごりっぱな広場ではなく、狭い城壁内にトルヒーヨの中心があったそうです。 |

||

このサンティアゴ門の左手にある、要塞を兼ねたチャベス一族の館。(この写真では庭と建物の一部だけ見えています、現在は学校になっています)。 ここは、カトリック両王の定宿だったそうです。 当時のトルヒーヨは、カセレス、メリダ、モンタンチェス(いずれも後日訪ねます)へと続く交通の要衝だったため、カトリック両王もたびたび当地に来ており、この館では少なくとも五回、長期滞在したようです。 (左は、5本の鍵を描いたチャベス家の紋章) |

フェルナンド王の銘、Tanto montaが描かれた天井板絵 (サラゴサ、アルハフェリア宮殿) また、フェルナンド王が座右の銘Tanto montaを思いついたのも、このチャベス家の館でのことだった…と聞きましたが、本当かどうかはわかりません。 トルヒーヨ市内限定説かも?しれません。 でもいずれにしても、まちがいなくカトリック両王は、幾度となくこのサンティアゴ門を通って、城壁の内外を行き来したことでしょう。 |

||

インカの金銀で建てられた石壁に、南米原産オシロイバナがとりついています。 |

なんにもないフランシスコ・ピサロ博物館。 インカ帝国「征服者」であるピサロ一族の、父親の生家だそうです。 |

||

|

玄関に掲げられたピサロ一族の紋章。 さいしょ私には、二頭の豚が木に取りついているように見えて、貪欲なあの一族にはぴったり…などと思ってしまいましたが(豚さんに失礼か?)、ほんとは熊なのだそうで。どうしても熊には見えないけど… |

|

||

博物館とは名ばかり、インカ帝国関連の展示もたいへんさみしいものでした。 お隣のこのおうちのほうが、ずっとすてきです。秋になってこの蔦が紅葉したら、きれいでしょうね。 |

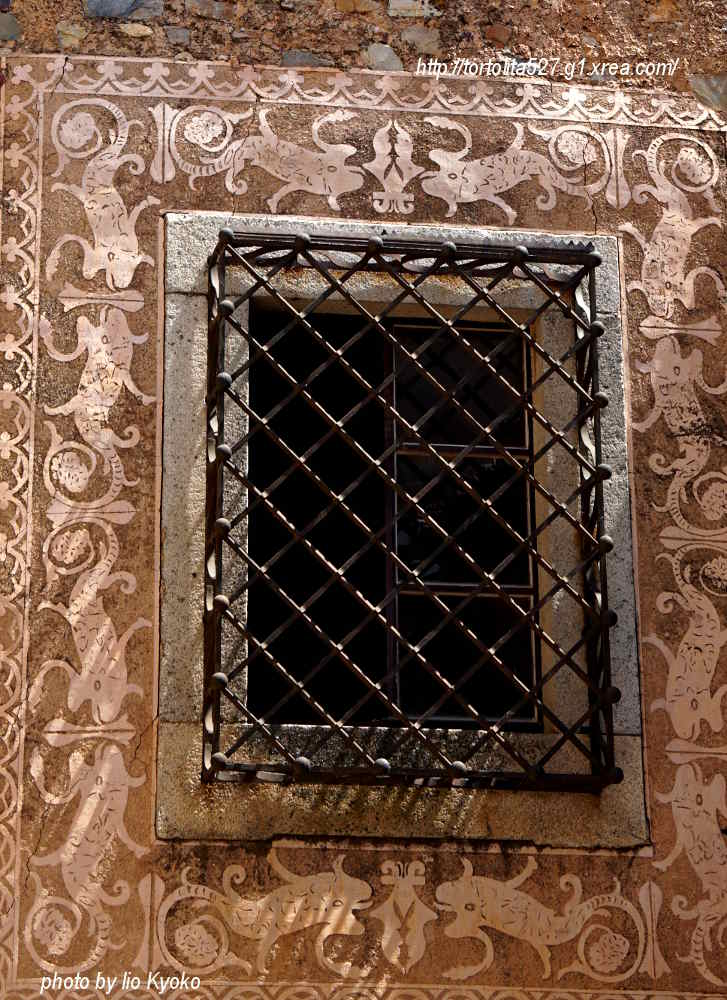

さらにその隣の門もいいな… エストレマドゥーラ地方は、こういう昔ながらの鉄細工で有名です。 ずいぶん前からこういう星型の鋲を探していますが、果たしてリマには今でも鍛冶屋さんが存在するのでしょうか?? むしろスペインで注文したほうが早そうですね… |

||

トルヒーヨ市が載っかった岩山のいちばん上、城砦跡に向かってぷらぷら坂を上っていきます。 ここははっきり覚えています、小学校同級生のY子さんと、10月の明るい日にここを歩き、ちょうどこのあたりで写真を撮ったのですよね。こちらに振り返っているY子さんの姿が目に浮かぶようです。 そして坂のむこうに見えているのが、例によって例のごとく、イスラム時代まで遡る城砦です。 1474年5月12日。イサベルと姪のフアナ・ラ・ベルトラネハがカスティーリャ王位を争った、不幸な継承戦争のさなか。 フアナはここトルヒーヨの城砦で、ポルトガル王アフォンソと会見、結婚契約書にサインし、月末にプラセンシアで結婚することとなりました。 二人は実の伯父と姪である上に(まあこの戦争じたい親戚同士のいざこざでしたが)、アフォンソはもう43歳(当時の感覚では立派な爺さん)、フアナはまだ13歳。 政略結婚にしても無理のありすぎるお話です。 当然ながらアフォンソは、この結婚を口実にカスティーリャ王国併呑をもくろんでいたわけですが、いろいろあったあとで(全部省略)、結果的にはイサベル・フェルナンド軍に敗北。 |

1479年に平和条約が結ばれ、カトリック両王の長女イサベル(当時9歳)とアフォンソの孫(ポルトガル王位継承者、当時4歳)の間に婚約が結ばれます。(その結婚もまた、若き夫の急逝で悲劇に終ります…) いっぽう、もはや不要となったフアナと伯父の結婚は、教皇により都合よく無効とされます。 そしてフアナは、カトリック両王の長男との結婚話を蹴って、ポルトガルの修道院で1530年(68歳)までの長い余生を、頑なにYo la Reinaと署名しつづけて全うした、というのは皆さまご存じの通り。 ポルトガル王室にしてみれば、フアナは生きている限り、「もしかしてもしかするとカスティーリャ王国併呑の切り札となる可能性のある重要人物」であり、それだけに手厚い待遇を受け続けたようです。 また、1504年にイサベル女王が亡くなり、やもめとなってカスティーリャ王位を失ったフェルナンド(当時52歳)が、なんと修道院のフアナ(当時42歳)に求婚した、という伝説まであるそうです。 フェルナンド王にしてみたら、あの憎たらしい婿フェリーペ美公と、その背後のハプスブルク家との対抗上、あらゆる手段を考える中で浮上した一案、と思うと、少し気持ちもわかるような気もします。 もちろんフアナは拒絶したそうです。それもまた伝説にすぎませんが、史実だったとしても当然断ったことでしょう。 |

||

きれいに整備された城砦跡。 むかしは特に入り口もなく、勝手に入って、崩れ落ちた石のあいだを歩き回った覚えがあるのですが… 古城や遺跡は、直せば直すほど魔力を失い、魅力が目減りしてしまうのは、やむをえないことですね。 |

でも城砦からの眺めは、今も昔も大昔も、さほど変わっていないはず。 ここで爺さん婿の到着を待ったラ・ベルトラネハの、心のうちはいかに? |

||

|

|

|

||

段差のある土地に作られた家、いいですねえ。 糸杉とプールの配置が絶妙です。 |

さきほどピサロの家近くで見た、星型の鋲を打った門の内側が、どうもここのようです。 たいそうご立派ですが、個人宅なのかしらん? お城の目の前で、高台にあって見晴らしもよく、すばらしい住み心地でしょうね。 |

||

|

|

|

||

|

|

|

||

城砦の広場で、親御さんと思われる木を見つけました。 |

イチジクってこんなに大きくなるのですね。 しかしこの木から、まさかタネが飛んで行った…はずもなく、どうやって石壁までたどり着いたのでしょう? …あっそうか、運び屋さんは、イチジクの甘い実をついばんだ小鳥ですね! |

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

後日マドリードの王立植物園で、生前のお姿を確認できました。 まさに雑草系ですね。ペルー生活でいちばん不足しているのが、この手の野性味のある野菜かも。 (前は庭に勝手に生える菜の花が楽しみでしたが、そういえば2019年の春は、ついに一本も見ず…犯人はアのつくあの方々に違いない…) |

||

|

|

|

||

|

日向に出ると、またぐら〜っとくる暑さです。 少しでも涼しそうなところへ…と思い、すぐ近くの貯水池albercaへ。 諸説あるようですが、ここはローマ時代の公衆浴場を、イスラム期に農業用水池に転用したもの、のようです。 また1930年代までは、公共の水浴び場として使われていたとか。 近くの三つの泉から水が引かれており、水深は常に6,7メートルを保っているそうです。 |

猛烈な暑さですが、ここだけは少し風が涼しい…ような気がします。 貯水池の緑色の水の中では、赤い金魚が涼しそうに泳いでいます。 |

||

|

|

|

||

いい鉄格子ですねえ。 こういう石作りのお屋敷の中は、こんな午後でもきっとひんやりしているのでしょうね。 |

スペインではこういう扉をよく見かけますが、これ、犬を外で飼ってるおうちには最適かも。 犬って扉の下半分をカリカリかいて、けっこうぼろぼろにしてくれますもんね。もし飼うときは参考にしようと思います。 |

||

勝利の門 PUERTA DEL TRIUNFO 1232年にトルヒーヨが最終的に(というのはそれまで取ったり取られたり忙しかったからですが)カトリック側に奪還された際、カトリック軍が嬉しく通った門、だそうです。 |

ここでも南米出身者ががんばっています。なかなかきれいに咲いたハカランダ。 |

||

教会の鐘楼のコウノトリ一家。 手前のコニファー、丸い実満載ですね! |

だーれもいない城壁へ… 暑い暑い暑い… |

||

|

城壁のすぐ内側に、大きな糸杉が並ぶ、風情のある墓地があります。 |

もともと歩哨が立って、あたりを見張るための城壁、見晴らしはすばらしくて当然。 町の足元に広がるこういう風景は、ピサロの時代から、大して変わっていないのではないでしょうか |

||

|

|

|

||

|

|

トルヒージョいちばんの名家アルタミラノ一族の、要塞を兼ねた館。 建設は13世紀にさかのぼるそうです。 ここでは中米出身者ががんばっています、ウチワサボテンがみごとな繁茂ぶりですが、たぶんメキシコから入ったのでしょうね。 |

||

|

門の上にはカトリック両王の、領土をありったけ描き込んだ、ごてごてしい紋章が刻まれています(右の写真)。 そして門の奥に見えているのが、さきほどのアルタミラノ家の親戚筋にあたる、エスコバル一族の館(Casa-Fuerte de Los Escobar)。 ここで1520年ごろ生まれたマリア・デ・エスコバルは、ペルーに初めて小麦を持ち込んだ女性、と言われています。 (フランシスコ・ピサロの異父兄弟の妻、イネス・ムニョスにその名誉を帰す別説もありますが) |

マリア・デ・エスコバルは、夫とペルーに渡る際、スペインから容積にしてわずか2リットル余りの小麦を持参したそうです。 それをリマとカニェーテで、土地を持つ知己に数十グラムずつ配って栽培させたものの、収獲があまりにわずかだったため、最初の三年間は一粒も食べず、すべて蒔いてだいじに増やしたそうです。 この話を「インカ皇統記」に書いたインカ・ガルシラソは、生地のクスコにいたころ、彼女と面識があったことも記しています。 なのでどうやらマリアは、さいごはクスコで亡くなったようです。 |

||

広場に戻ってきました。 あいかわらずの暑さに、 揃ってクチバシをあけたコウノトリ一家 |

|

||

|

|

|

||

夕方5時をまわっても、いっこうに涼しくなりません。 広場のバルで、ちょっと座ってみましたが、石畳からものすごい熱気が上がってきて、休む前よりもっとバテてしまいました。 しかもこのオレンジジュース… なんでスペインのバルのオレンジジュースは、いつもほーんのちょっと、なんでしょう。 モロッコのオレンジジュースが懐かしいです、あれくらい飲まないと今の脱水状態、とても治りません。 |

広場の宮殿の四隅にべったりとはりついた、カルロス君の双頭の鷲。 無駄に立派な(失礼)石造りの館群を、外からじっくり眺めようか…とも思いましたが、あんまり暑くてもうどうでもよくなってしまいました。 それにやっぱりピサロをはじめとする「征服者たち」は、野蛮にすぎて本当には興味が持てません。 今日はもうこれでじゅうぶんです。 |

||

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

2019年6月4日(火) カセレス (2020年7月25日更新)

<コウノトリのメッカへ>

|

|

|

通りすがりのマドロニェラ町内で、大きな木に巣をかけたコウノトリ一家を見かけました。 コウノトリって、木に巣を作ることもあるんだ!…と、一瞬感動した私。なんてバカなんでしょう! 人が高い塔を作り始めるよりずっと前から、コウノトリはいたわけで、こっちが本来の姿ですよね。 |

枝の多い木に巣をかけたほうが、ヒナがおちたとき助かる可能性が高そうですが、でも彼らは明らかに、建築物のほうを好んでいるようです。 やはりその高さと安定感からでしょうか? |

|

カセレスへ向かう途中、Google姐ちゃんに従っていたら、いったん高速道を離れ、二車線のうねうねうねった田舎道に入っていきました。 現在のスペイン人にはわるいけど、私の頭の中では、やっぱりこういう道こそスペイン!です。むかしこのへんに来たときは、立派なエストレマドゥーラ自動車道もまだなくて、どこへ行ってもこんな感じでした。 高速道は快適で便利ですが、地元と切り離された感じがあるのはちょっと寂しいですね。 |

はっきり言って今日の私は、ぜんぜんテンションあがってません。トルヒーヨにいるんだから、一応カセレスも、初めての宿六のために寄るか、くらいの気分です。 昔見たカセレス旧市街は、しんしんと冷え込む石畳の上を、黒衣の未亡人だけがぽつりぽつりと歩いている、とにかく生気のない狭苦しい石の町、という印象だったからです。 でもいま、こうして近づいてくるカセレスを見ると、記憶の中の灰色の町とはまるで違います。 トルヒーヨ同様、近代化に完全に取り残されたおかげで、古い町並みがそのまま残ったカセレスは、今や観光地として大人気だとか。きっと昔より賑やかな町に変わったのでしょうね。 |

|

新市街に用はないので、駐車場に車を預けるとすぐ旧市街に入ります。 写真では暑そうな青空ですが…なんだかひどく寒い!です。 きのうの猛暑に懲りて、手持ちのいちばん薄い服で来た私は、石畳から立ち上る冷気に、ぶるっ…と身震い。どうも調子が狂うなあ。 |

バリサイト(トルコ石に似た鉱物)と 金と水晶の腕輪 3世紀 カセレス博物館に入ると、少し暖かくてほっとします… 石器時代から近代の民具まで、雑多なものがとり集められた地方の博物館は、ほんと楽しいです。今のスペインではもう、絵になる古代人や中世人は歩いていないので、 (…たぶんそこが、ペルーとのいちばんの違いですね、ペルーアンデスには「良い意味で」21世紀とは思えぬ世界がありますから。スペインもオリンピック前までは、確かにそういうところがあったのですが…) …もはや私たちと同じ、絵にならない「現代人」ばかりの今のスペインでは、こういう博物館の玉石混淆の収蔵物を眺めて、過去を自分で思い描く必要があります。 |

|

ローマ時代のモザイクも、 ほんとにもうどこにでも いっくらでもあるんだなー |

西ゴート王国時代といえばこれ!鷲をかたどったおなじみのブローチ。 これもあちこちの博物館にあって、当時よっぽど流行ったのですね。 |

|

|

|

|

|

|

さて一気にすっとばして、近代の民具コーナーへ。 右のrabel(三弦の楽器)は、羊飼いのものだそうです。孤独を好む羊飼いが、野営の手すさびに、焚火のそばで黙々と楽器を作り、ときどき試し弾きなどしてみる情景が目に浮かびます。 左はヒョウタンを使った楽器。こちらはいかにも飄々とした音が出そうですね、なんとなく。 |

こういうガラス絵は、わがペルーのカハマルカ地方の名産品、ということになっておりますが、やはりもとはスペインだったかー |

|

|

1600年までさかのぼるという中庭には、古びた穀物袋が積み上げてあります。 |

|

見るとどの袋にも、とてもきれいに頭文字が刺繍されています。 説明書きがなくて、時代も事情もわかりませんが(20世紀前半くらいかな??)、ここまで丁寧な刺繍つきということは、単なる小麦の運搬用ではなかったのかも?しれませんね。 丁寧に一針一針さしていった女性たちは、その作業を楽しんだのでしょうか、それとも一家の主人の顔をたてるためとか、他家との対抗上とかで、仕方なく良い仕事をしたのでしょうか。 |

同じL・Sさんの袋の中には、穴(かなり大きそう)にあて布をして、おもしろい縫い目で閉じたものもあります。こちらの生き生きした縫い目のほうが、女性たちの本音が、より多く縫い込まれているかもしれません。 |

|

そういえばさっきの展示室にあった、この男性用シャツの刺繍もみごとでした。 これも時代はわかりませんが、おそらく手織り布を手縫いして、もちろん刺繍もちくちく手でさしたのですよね… (刺繍は、「今生ではやめておこう」と思う趣味の、トップ3くらいに入ります、それくらい憧れております) |

中庭の隅には、こんな無造作でかわいい展示??もあります。 ここスペインの乾いた気候なら、小麦粉と水だけで焼いたパンは、何年でも長持ちするのでしょう。 (湿気の多いリマですら、この手のパンはけっこう長いこと飾っておけます。 2014年に手に入れたかわいい鳩の飾りパンも、カビひとつ生えず長持ちしましたが、今年2020年にとうとうネズミに齧られました…写真は廃棄前の記念撮影) |

|

博物館を出て、レモンの枝が空を覆う小道をプラプラ歩くうちに… |

すぐに町の端までたどり着き、そこでちょこっと引き返すと、今度はすぐまた新市街へ出てしまいます。 世界遺産に指定された区域が9ヘクタールと言いますから、狭いのも当然ですね、おおざっぱなところで縦横400m×250mくらいでしょうから。 スペイン各地の有名な古都は、名高い割にどこもとても小さくて、行くたびに改めて驚きます。 やはり日本含むアジアは、昔から格段に人口が多かったのでしょうね、米文化と小麦文化の違いでしょうか。 |

|

火曜は閉館のところが多いので、なんでもないものをのんびり見て歩きましょう。 このオズボーンの風見牛、すごく欲しい! |

いいなあ、初夏ですねえ! (今日は寒いけど…) |

|

|

|

|

|

聖週間のあと、たぶんそのまま色褪せるまで忘れられた棕櫚の枝が、いかにもスペイン! |

漆喰を削って、海豚模様を浮かび上がらせているのかな?古くはなさそうですがすてきです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

デザイン性に優れたかわいいパンは、いつものように眺めるだけ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

コイン式お灯明を見つけて、 大喜びで試す宿六… 教会もお〇〇なら宿六もおバカ |

|

|

|

|

|

|

でも登って結局は良かったんですよね、急にスマホの接続がよくなったので! 下界では、友人あての写真つきメッセージがどうしても送れなかったのですが、塔の上からはおもしろいようにビュンビュンと、まるで吹きさらしの風に乗ったかのように飛んでいきます、実に爽快です。 トルヒーヨもカセレスもみっしりと石造り過ぎて、電波すら通過できないのかもしれませんね。 |

やっぱりこういうスペインは好きだなあ。なんかわけもなく悔しい気もしますが… |

|

|

|

|

|

いい感じに古びた准司教座聖堂の戸板(ここまで風雨ですり減るには、かなり年月がかかったはず)と、貝殻型のすてきな鍵。 |

旧市街への入り口 Arco de la Estrella 例の15世紀の継承戦争当時、カセレスはベルトラネハ派が主流だったので、おそらくこの町では、イサベル女王もあまり人気はないでしょうね。意趣返しに、ベルトラネハ派の貴族所有の塔を、ぐっと低くさせたりしていますから。 中世の塔は、エゴの象徴みたいなものですから、女王に取り壊しを命ぜられたほうは、さぞ不愉快だったろうと思います。 とはいえ、カセレスが長の年月享受してきた地方特権(フエロ)までは、イサベルも手をつけられなかったのか、継承戦争末期の1477年と78年、イサベルとフェルナンドのそれぞれが、この門の前で地方特権を再確認する儀式を行ったそうです。 門じたいは18世紀の再建ながら、場所はまさにここ、ということです。 |

|

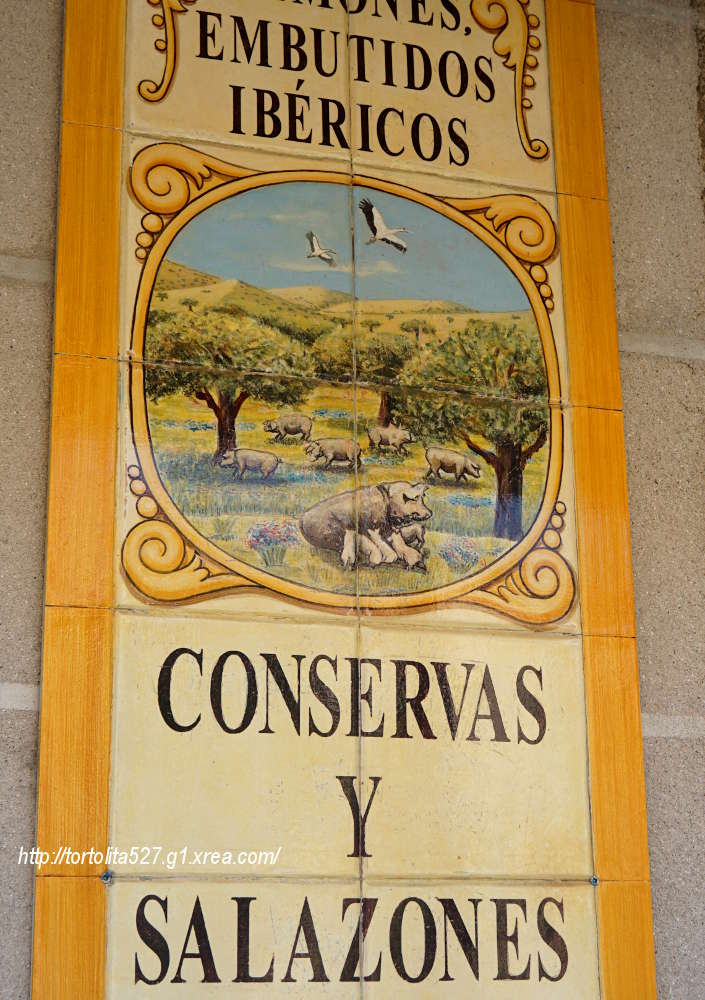

新市街のお店を覗きながら、駐車場へ向かいます。 タイル看板の中で、コウノトリが舞い、樫の木の下ではイベリコ豚がドングリを食べています。 |

しかし本当にお土産品って、 グルテンと糖質ばっかり… |

|

ドングリビールもありますね。 これはちょっと気になるけど…グルテンフリーじゃないからやめときましょう。 |

こちらのドングリ食後酒も気になりますが…おそらく甘すぎて飲みきれないでしょうね。 |

|

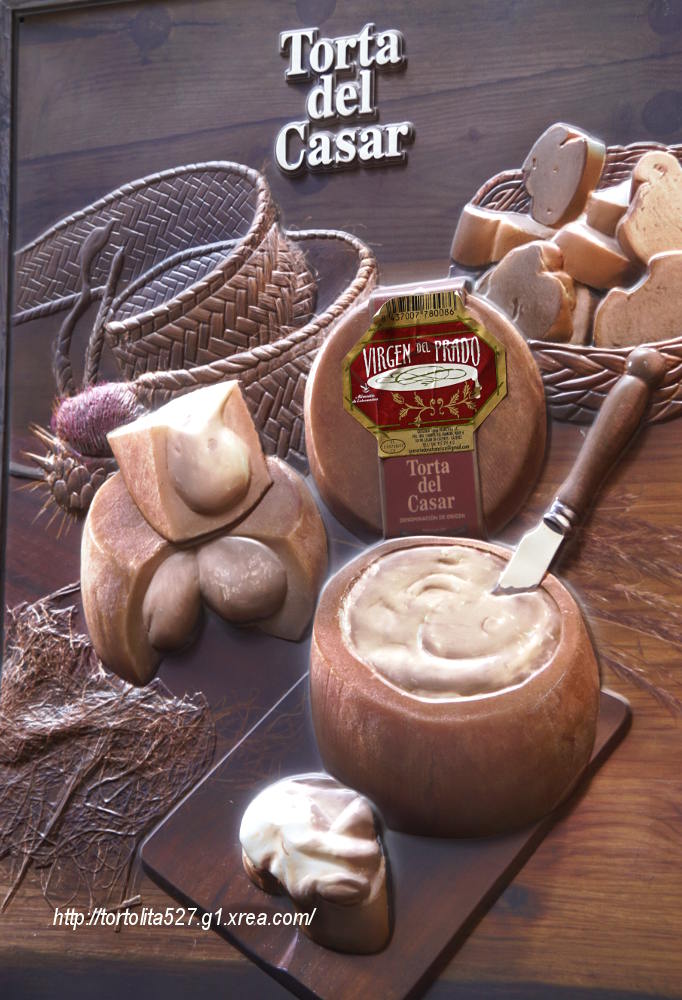

やはり私たちは、こっち派! |

名物だという柔らかな羊のチーズ(かなり香り高そう!)と生ハム少々を買って、満足。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

プラテーロ君に、このままあっちへ行けばいいよ、と教えられ… |

着いたところがコウノトリ池。 それぞれの長い柱の上で、みなさん鋭意営巣中。なんとも奇妙な光景です。 |

|

もともとコウノトリの繁殖地だったところに、もっと殖えるように…と柱を立ててあげたようですね。 |

コウノトリがたくさんいて、カタカタカタ……という嘴の音も絶え間なく聞こえて、とても嬉しいのですが… 雲行きがあやしくなってきて、ますます寒いです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

カセレスの見納め。ここはたぶん今生では、もう来ないかな? キョウチクトウが良い額縁になってくれました。 |

さっき博物館から見たまんまで、町の足元にはもうオリーブ畑があって、「郊外」の雰囲気いっぱいです。 |

|

いつものように、少し覗きを… こういう作りの小さな家を、海の前に建ててみたいなあ。 |

その隣の家もすてきです。壁のピンクが絶妙。 |

|

ミルクゼリーのお砂糖効果でクラクラしながら、戻ってきました。 |

こちらでも今日は涼しかったようです、庭の小花がみなみずみずしいままです。 |

|

お砂糖のとりすぎによる眠気(血糖値急上昇→急降下)には、とりあえずまた糖分をとるのがいちばん手っ取り早いので(お勧めはしませんが)、おいしいオレンジとヨーグルトでひとやすみ。 …が、びっくりするほど近くからセンセーロ(カウベル)の音が響いてきたので、すぐまた飛び出します。 あとで家主さんに聞いた話。この敷地内に来る牛は、近所の人が預かっているアビラの牛なのだそうです。(そうです、先日アビラで食べた、あのおいしいステーキのもと、です) |

今いるのは、十数頭の小さな群れで、ボス格の二頭だけがカウベルをぶらさげているそうです。 そのわりには、ずいぶん大きな音に聞こえますけれど。よほど響きの良いカウベルなんですね。 この季節、夏枯れのアビラでは牧草が足りず、業者がトラックで連れてきて放牧する由です。でもお隣の敷地だけではまだ足りないと聞いて、それで自分の敷地も貸すことにしたそうです。 牛たちが枯れた草を食べてくれれば、野火予防になる上、一日中カウベルの音が聞こえて心が安らぐので、大いに気に入っているそうです。 |

|

すぐそこに立派なアビラの牛さんが! (お…おいしそう……) |

家のまわりをしっかり囲ってあるわけが、よくわかりました。 こんな大きな牛が庭に入ってきたら、たいへんですもんね。 |

|

敷地の中には、石を丁寧に積んだ牧童の囲いも残っています。昔は山羊や羊をいれたのでしょうね。 |

牛たちは白茶けた燕麦を、ゆっくりと食んでいます。 こういう育ち方をした牛は、それはおいしいでしょうねえ…そんな目で見てごめんねアビラの牛さん。 |

|

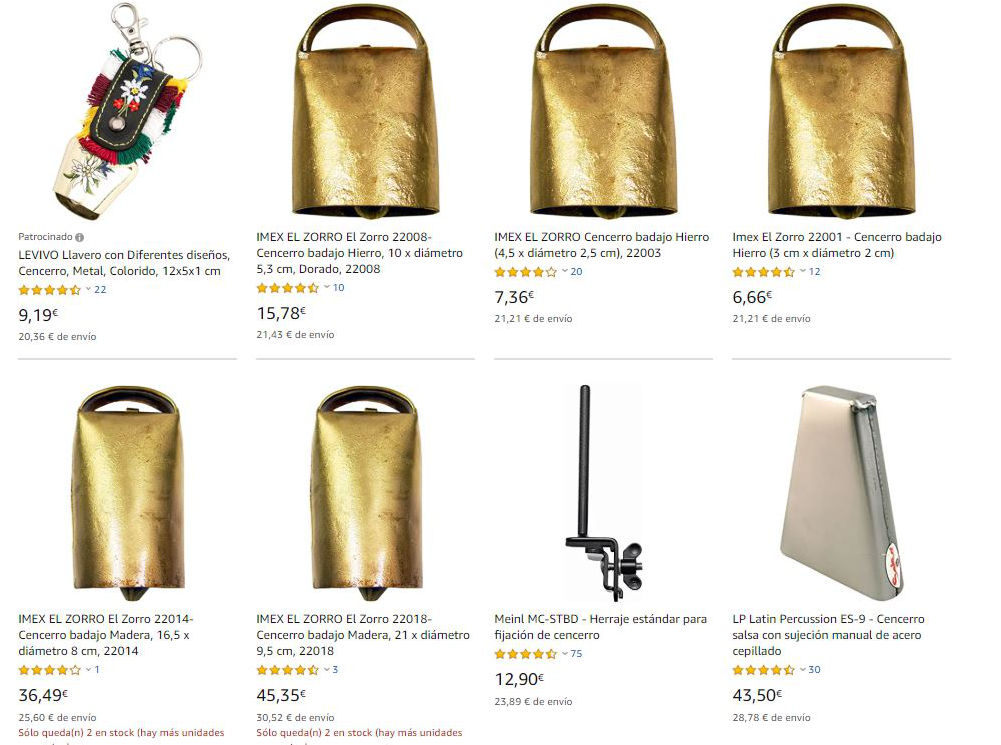

ちょうど今日、カセレス博物館で見たカウベルのコレクション。 牛、羊、山羊、それぞれの大きさに合わせて、各サイズ作られているのですね。うんと小さいのは仔山羊や仔羊用かな? |

(センセーロのすばらしい響きが忘れがたく、帰宅後アマゾン・スペインで探してみたら、ちゃんと売っておりましたわ!びっくり!(楽器のセンセーロも混ざってますが…) ごく小さなものは、犬につける人も多いようです。なるほど良い考え! うちではアルパカ用に、山羊&羊サイズのものを二つ取り寄せました。 でもアルパカたちもアビラの牛同様、夜中でも気が向くと芝を食むので、そのたびにカランカランと音がして私たちが眠れなくなりそうで、結局いまだに試していません。かわりにアルパカにおやつを与えるとき、鳴らして呼ぶのに使って楽しんでいます、カラン…と一鳴らしですっとんできます) |

|

おしゃれなアカスジカメムシ君が、夢中でフェンネルにとりついています。 |

きれいな小鳥が、つがいでやってきました、見えるでしょうか? |

|

ゴシキヒワ(Carduelis carduelis)のようです。ありふれた鳥だそうですが、私は初めてです。 アカスジカメムシ君に負けないくらい、おしゃれですね。 |

<旅はつづく> |