|

|

|

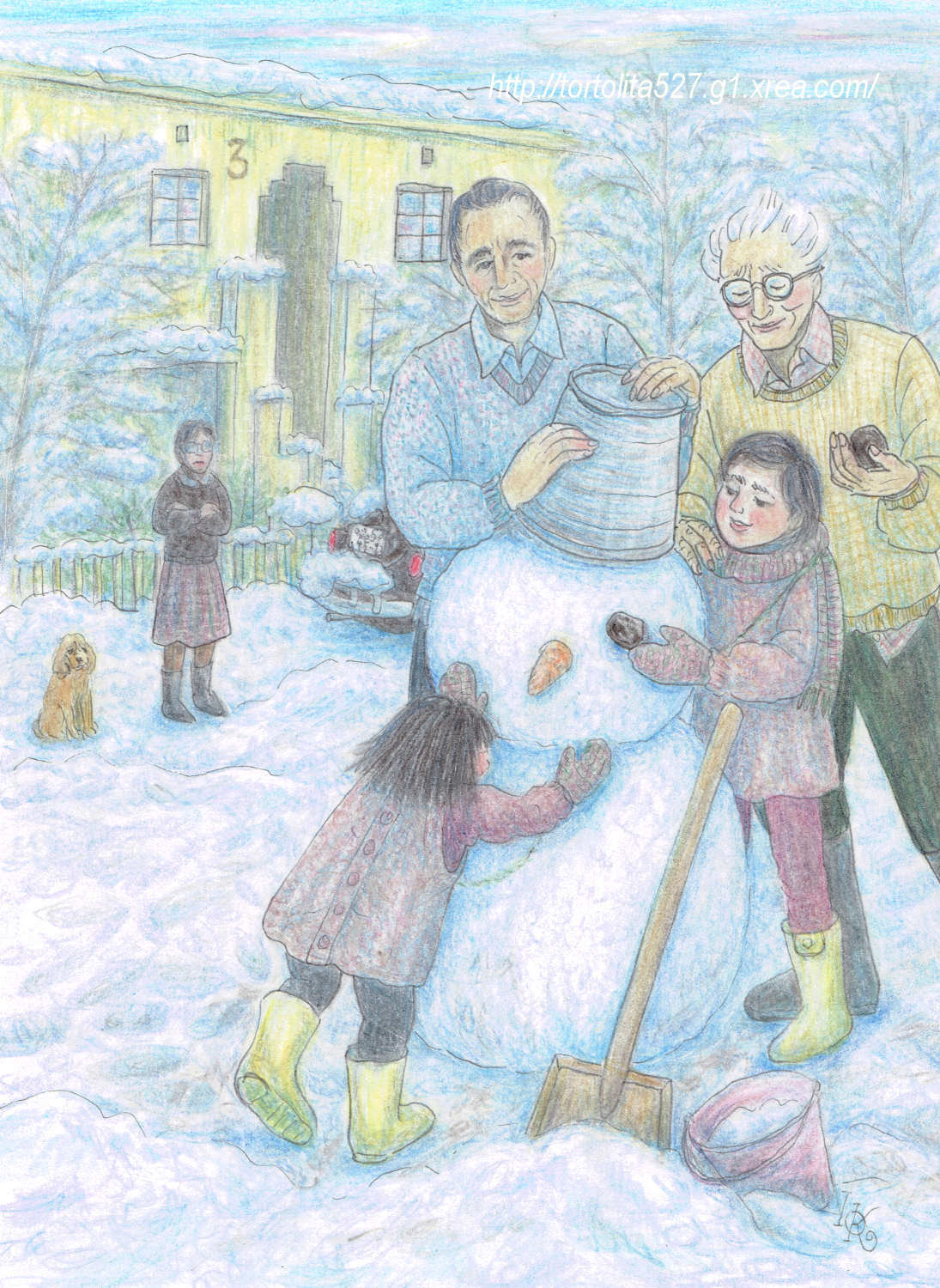

大きな雪だるまが作れるほどの雪が、代官山ではよく降りました。 気象庁の記録にも、1967、68、69年と三年続きで、20センチから30センチの積雪を東京でみた、とありますから記憶ちがいではないようです。 深夜、木々に雪が降り積もるにつれて、ふだんから静かな代官山の森は、ますます周囲の音をよく吸い取るようになり、すぐ下の東横線の踏切の音までとても遠くなってしまいます。 静まり返った中で、走り去る列車のかすかな警笛を枕辺に聞きながら、旅の空の心細さのようなものを、子供ながら感じました。 でも一夜明ければ、代官山中が遊園地です! 代官山公園わきの(子供には急な)坂は、魅惑的な特大すべり台となり、小学生のお兄さんたちは大はしゃぎ。 でも踏み出す勇気のない私は、上からこわごわ眺めるだけです。 ほどなく祖父と父も、長靴を履いていそいそと家から出てきて、大雪だからみんなで雪だるまを作ろう、ということになりました。 忙しくてめったにいない父が、このときは確かに在宅でしたから、もしかして日曜だったのでしょうか。 東京で最深21センチの積雪を記録したという、1967年2月12日は日曜だったようなので、もしかしたらその日の記憶なのかもしれません。 父に教えられ小さな雪玉をころがし始めたものの、すぐ私の手には負えなくなりました。 あとは大人たちのまわりを飛びまわって、ぶかぶかの黄色い長靴で、きれいな新雪をいたずらに踏みにじるばかり。 でもそれが、なんと心地よかったことか。 欲張って遠くまで転がして、うんと大きくした二つの雪玉を、大人ふたりがよっこらしょと重ねて、頭にはバケツを載せて… でも眼鼻には、いったい何を使ったのでしょう? 姉は幼いころを米国で過ごしたので、鼻はあちら風にニンジンだったかもしれません。 また雪だるまの目は、むかしから炭団と決まっていますが、姉に聞いてみると、わが家には七輪も炭団もなかったとか。 ただ当時はまだ、小学校には石炭ストーブがあったそうなので、ふだん面倒くさがりなおじいちゃんが急に張り切って、どこからか石炭を二個調達してきてくれた… という、いかにもありそうな情景が浮かんできました。 家族(ほぼ)全員大はしゃぎの、楽しい大雪の日曜日。 でもやっぱりこのときも、濡れるのが大きらいな母と犬のエリーだけは、少し離れたところに留まって、ちょっとうんざり顔でこちらを眺めていました。 猫そっくりな気質の母と犬なのでした(^^) (2019年1月30日 記) |