|

スペイン

|

古城、レンタカー、民泊、グルテンフリー、 |

|

コウノトリ紀行 2019 |

|

スペイン

|

古城、レンタカー、民泊、グルテンフリー、 |

|

コウノトリ紀行 2019 |

|

|

|

|

|

今朝も元気で鮮やかな スペインヒョウモン君 (Issoria lathonia) そろそろ旅疲れも出るころで、今日は外に行くのが非常にめんどくさいです。 さんざんグズグズしてから、やっとこさ外に出ましたが、そこで蝶が気になりまた立往生。 |

|

|

イベリア半島に多いシジミチョウ、 Satyrium esculiさん 上の道路まで出ると、そこでもまた蝶が気になります。 道に沿ってどこまでもどこまでも、黄色いペルペトゥア(perpetua/Helichrysum stoechas)や紫のラベンダーが咲いているので、蝶にとっては本当に良い場所ですね。 さらにこのシジミチョウとなると、そこらじゅうにあるroble(カシワ)が幼虫の食草だそうですから、極楽暮らしですね。 |

Hyponephele lupinus? もしくはHyponephele lycaon? 枯れ葉色のジャノメチョウにまた会いました。 昨年の、もう色褪せたカシワの枯れ葉と一体化しています。次回は新鮮な?枯れ葉の季節にまた来たいです。 |

|

|

あまり翅は開かない蝶のようですが、この澄み切った陽射しが気持ちいいのでしょう、すんなり表を見せてくれました。 |

周囲にたちこめるペルペトゥアの香りが気に入ったので、少し摘んで車にのせていきましょう。 カレープラント、なんて無粋な呼び名もあるようですが、カレー粉の俗なにおいとはまるで違います。カモミールを濃くしたような、もっと薬草薬草した良い香りです。 |

|

|

道々見かけた、ペルーでは使わない表現、「VADO PERMANENTE」。 車両出入り口につき注意、くらいの意味なんでしょうか。 |

もうひとつ「fontaneri'a」も、意味は容易に想像できますが、使ったことのない言葉です。 ペルーではgasfiteri'aで、どちらもよろず配管関係引き受け業ですね。 |

|

|

マドロニェラの町に来ただけで、もう午後2時をまわってしまいました。 これ以上遅くなってお昼を食べ損ねても困るので、唯一開いていたカフェテリアに入ります。 店内には大きなスロットマシーンがあり、ふらりと入ってきたお客さんが、順々に引っかかっていきます。 うちひとりは、5分ばかり小銭を入れ続け、しまいにはお札も一枚入れて、最終的にジャラジャラっとちょっぴり小銭が出たようでした。これいいな。うちの前にも一台置いておきたいな。 |

何も考えずに、定食を二人分注文。 キノコの卵炒め。ガスパチョ。豚のパプリカ煮。豚のソテー卵のせ。 といった、まったくどうということのない料理ですが、でもどこかちゃんと心がこもっていておいしいです。 スペインはほんと、グルテンフリー暮らしに向いています。 |

|

|

特にいいのがデザート。出盛りのサクランボ半キロくらいと、りんご、オレンジ各1個。 カウンターではさっきから、おじいさんが二人、サクランボをさかなに赤ワインを飲んでいます。 「これうまいね、まだある?」と、サクランボのおかわりまでもらっています。 |

にこやかな店主さんは、感じのいい笑い皺のある、でもたぶんまだかなり若いほうのおじさんです(近年どこで誰に会っても、大抵私より年下でねえ…)。 そこに上階から年配のお母さんが下りてきて、すっと台所に入ると、奥から古風なホタでしょうか、小鳥が囀るようなきれいな歌声が聞こえてきます。 すかさずカウンターのおじいさんが「オレ!」と声をかけ、それからご主人に向かって、「おまえのかあさん、本当にいい声だよなあ。生来のフラメンコの声だよ!」と褒めますが、息子さんのほうは言われつけているのか、にこにこするだけで黙っています。 |

|

食事を終えると、あらあらもう夕方4時!旅の途中にこんな日があるのも、贅沢でいいですね。 とりあえずトルヒーヨ郊外に、オズボーンの黒牛を見に行きましょう。 同社のシェリー酒は好みではありませんが、この黒牛看板は大好きです。 |

はたちの初スペイン時、遠くの丘の上の黒牛を見て、ほんものとまちがえたのも懐かしい思い出です。 90年代になって撤去されると聞いて、残念に思っていましたが、愛着を持つ人が多かったのでしょうね。 もとは黒牛の胴に、白字でOSBORNE、または赤字でVETERANO(ブランデーの名)と書いてあったと思いますが、それを黒く塗りつぶして残すことになったようです。今はスペイン全土に90ほど残っているそうです。 横手の田舎道に入って、近くまで歩いて行ってみました。 尾のところは、鉄板を切り離さず、水色に塗ってあるんですね。スペインの空によく馴染む、絶妙な水色が選ばれているのでしょう、不自然さを感じたことがありませんでした この看板がとりわけ多いスペイン南部では、ほとんどいつでも青空…ということもあるかな。 |

|

|

黒牛といっしょにアブダクション&キャトル・ミューティレーションされそうな青空です。 どの黒牛も、決まってすばらしく印象的な場所に設置されていて感心します。ま、もとは広告だから、目立たないと意味ないわけですが。 |

少し進んでから振り返ると、すぐ下に白牛の群れがいて、黒牛のとんでもない大きさがよくわかります。 (2011年のスペイン旅のさいごの日、空港で「道路わきのオズボーンの黒牛」のスノードームを見つけて、ものすごく迷った末に買わなかったのですが、私、それを今でも深く後悔しています。もう売ってないんですよね。 ネット上に写真があったので、すみませんが無断でお借りしてきました。どなたか中古品を20ユーロで売ってらっしゃるらしく、ほしいなあ…でもきっとペルーに届く前に割れるでしょうね…) |

|

|

ポプラ並木の下、白壁に瓦屋根のかわいすぎるガソリンスタンドで給油。 このガソリンスタンド、このまま乾いた空気ごと持って帰って、うちの駐車場に置きたい。 |

ここでガソリンのほかに売っているのは、 大袋のオレンジと… |

|

|

なぜか腸詰!スペインですねえ。 |

細い田舎道をどんどこ西南へ向かいます。 こう言っては申し訳ないけど、見るからにおいしそうな牛さんに会いました。 |

|

|

途中の集落には、もちろんコウノトリスポット。小さな教会の屋根と… |

…同じ教会の鐘楼に、たくさん巣がかけられています。 みなさんはもう、げっそりなさってるかもしれませんが、私はコウノトリはいくら見ても飽きません! |

|

|

|

|

|

このコルク樫のところから、モンタンチェスのお城がきれいに見えます。 なかなか難攻不落の城であった、と聞いていましたが、まさにこれは山城ですね。ふと祖父の故郷岐阜の、あの緑濃い稲葉山を思い出しました。 |

こじんまりした城下町に入り、車を停めてお城に向かいます。 遠くからは立派に見えたお城ですが、近づくとあちこち崩れ落ちていて、期待が高まります。 |

|

|

急坂を登るにつれて、風が驚くほど強まってきました。 風に吹き飛ばされて、左手の崖から転げ落ちそうです。 |

右にぼんやりと見える、 煉瓦で埋められた窓が気になります、 何か悲惨ですてきなお話が作れそうです… このお城はほとんど修復されていないらしく、公開も年一回だけのようです。 あたりに人かげはありませんが、門は開いていて、お城のまわりは自由に歩けるようになっています。 でももしかすると、日暮れ時に門番さんが来て錠をかけるのかもしれません。こんな吹きさらしの山上に閉めこまれたら、えらいことなので、気持ち足早に見て回ります。 |

|

|

窓の中の青空の、この空しさ。 いいですねえ。 やはり古城はこうでないと! |

|

|

|

だれもいなくて寂しいですが、山城だけに見晴らしは良くて、モンタンチェスのかわいい町並みも色鮮やかに見渡せます。 でも眺めているあいだも、よろけるほどの強風で、怖いわ身体は冷え込むわ…、やはりここのお城暮らしも大変だったろうなと思います。 まったくこんな風の中を歩くのは、東京時代以来です。リマではまずめったに風吹きませんものね。 |

町はずれのオリーブ林。 このへんはオリーブのほかに、コルク樫やピレネーオーク、ヨーロッパ栗が多い由。 きのうのメデリンの水田とは違う緑色ですし、トルヒーヨあたりの乾ききった風景ともまったく違いますね。 |

|

|

お城じたいの歴史は、例のあれです、起源はローマ、イスラム時代に貯水槽など作られ、その後レコンキスタでとったりとられたり…。 メデリン城同様に、イサベルの敵方ベルトラネハ側についたお城だったようですが、それよりおもしろいのは、イサベルの夫フェルナンドのお父ちゃんが、王子時代にこの城に立てこもり、いとこたるカスティーリャ王(イサベルのお父ちゃん)に反旗を翻した、というお話のほう。 でも長くなるのでやめます。狭いところで、近い親戚どうしで戦争したり結婚したり、ほんとにもうめちゃくちゃですね。そこが楽しいんですけれど。 それに、こういう見るからに戦闘意欲丸出しの要塞に、血塗られた歴史が関わっていないはずもなく… 私たちもスペインのあちこちの城砦=戦場をまわって、いい雰囲気ねえなんて喜んでいますが、いま隣にいる宿六も、もしかすると別の人生では私の仇敵で、こういうところで死闘を繰り広げたこともあった…かもしれません。 いずれアチラに戻ったときは、いろいろ思い出して大笑いすることになりそうです、ちょっとやだな。 |

地元の人でしょうか、 モンタンチェス城で 記念写真を撮るお二人さん。 末永く前世も来世もお幸せに! |

|

|

モンタンチェス城の足元の かわいらしいナデシコの茂み (Dianthus lusitanicus) |

人影のないバルもさみしくていいですねえ。 |

|

|

さっき教会前に車を停めたとき、すぐ前のかわいいおうちがとても気になりました。 屋根のまんなかに穴があいて、実のついたオレンジの木が顔を出しているのです。 |

失礼してお城の高台から覗かせてもらいました。 10平方メートルほどの小さな中庭が、一本のオレンジの木でいっぱいになっているようです。 これは素敵すぎますね!きっと毎日家にいながらにして、オレンジの木陰でピクニック、ですね。 |

|

|

下の墓地から、見納めのモンタンチェス城。 前世ではけっこう長くここに居たのかも?しれませんが、今生ではこれにてお別れかな。 |

|

|

|

|

この食堂の看板も、豚の脚一本、まるごとハムの形です。 むかしどこかで、「スペインの生ハムは、豚がドングリだけでなく毒蛇まで食べるので、特別においしいのである」と聞き、その後機会があるたびに、いろんなスペイン人にその話をしては、「そんなこと絶対にない!」と叱られていましたが、実はその元ネタはモンタンチェスの生ハムだったようです。 毒蛇のおかげかどうか、ともかくあまりに美味なので、カトリック両王の孫、カルロス五世も日々の食卓に欠かすことがなかった、と言われていますが、それが彼の痛風の原因だったという説には私は反対です。むしろあれは全般的な暴飲暴食のせいでしょう。 |

|

|

|

|

|

|

何日すごしても、いまだに驚く「夜8時の青空」を楽しみながら、田舎道を引き返します。 このとぼけた鳥さんトピアリーは(いまひとつうまくいってないトピアリーって、かわいくて大好き!)、たぶん巣ごもり中のコウノトリが、ジャーン!と例の決めポーズをとっているところ…ですよね? |

と、考えていたら本物に遭遇!たいへん立派な枯れ木に、巣がかけられています。 このたびのコウノトリ紀行の中でも、これはおそらく、もっとも絵になる巣ではないでしょうか? |

|

|

|

|

|

|

だいぶトルヒーヨが近づいたあたりで、水飲み場に集まる羊の群れに会いました。 でもざんねん。羊飼いのおじさんは見当たらず。 |

「肥料にはチリ産硝酸塩を お使いください!」 20世紀前半、肥料マーケットで圧倒的シェアを誇ったという、チリ産硝酸塩の広告。 タイル製の有名な広告で、取り付けられたのは1929年だそうですが(うちの両親の誕生年ですねえ)、トルヒーヨ市内のこれは保存がいいですね、修復してあるのかもしれません。 ペルーとチリの間には、19世紀に硝石戦争なんてのがありましたから、少々複雑な思いもしないでもないですが、でもこれも壁ごと持ち帰ってうちに飾りたいです。(と、多くの人が思うのでしょうね、スペインには複製品を販売しているタイルメーカーが何軒もあります。でもコピーじゃしかたないんだなあ…) |

|

マドロニェラの町を走り抜けようとしたとき、前方にかわいい三毛猫を見つけて、ちょっと車を停めてもらいました。 若い元気な猫で、道にピョイピョイ走り出したり、おばあさんの脚にまつわりついたり、そこらじゅう転げまわって遊んでいましたが… |

|

|

|

|

|

|

|

|

マドロニェラの展望台で、ちょっと冷たい風に吹かれてから先に進みます。 あいかわらずの陽射しですが、このぶんでは今日もうすら寒い日となりそうです。 |

マドロニェラにある農業省のサイロ。 あちこちで同じサイロを見かけます。色や形だけでなく、上にもれなくコウノトリが巣食っているところまで、みな同じで笑ってしまいます。 |

|

|

メデリンまではほとんど高速道…と思っていましたが、田舎好みのGoogle姐ちゃんのお導きで、小さなガタガタ道に入っていきます。 |

Google姐ちゃんは、どういう基準で道を選ぶのでしょう?今日の道も、距離は少し節約できても、時間的には遠回りと思うのですが。 でもコウノトリ・スポットだらけの道でしたので、姐ちゃんの仰せに従って大正解!前方の屋根にも、大きな巣がのっかっています。 |

|

大きさから親鳥かと思いましたが、嘴がまだ黒いですね。巣立ちが近いヒナなのでしょう。 |

ペルーにもコウノトリ、いればいいのに… |

|

強い陽射しに乾いた芝草、黒牛、そして石垣。 こんな風景が続くうちに、だんだんどこを旅しているのかわからなくなってきます。 |

そしてふっと気づいたら、ペルーのアンダワイラス↑にいた…なんてことが起きそうです。 |

|

|

石が多く手に入るところでは、人はしぜんと同じようなものを作るのでしょうか。 きのうカセレス博物館で見た古い写真も、ペルーのオリャンタイタンボ村そっくりで驚きました。 |

「インカの聖なる谷」オリャンタイタンボ村 (90年代後半) まるで左の写真の続きみたいじゃないですか? |

|

|

オリャンタイタンボ村 (90年代後半) このお宅は、上のカセレスの家に本当によく似ていますね。 とはいえ石積みの安定感は、やはりアンデスのほうが勝っています。 |

オリャンタイタンボ村 (90年代後半) オリャンタイタンボは、主にインカ遺跡で出来上がったすばらしい村でしたが、もう長いこと行っていません。 クスコやその周辺は、90年代の印象があまりに美しかったので、それを上書き更新しないためには、もう行かないほうがいいのかも…と思うこともあります。 今日もこのあと、ここスペインで、ちょっと残念な記憶の上書き保存をすることになりますが。 |

|

広大な麦畑の横を通ります。 今まさに、この金色の麦畑を荒らしているヨーロッパスズメも、ペルーに移民、定着しています。 昔チリのあるおバカさん(真のおバカさん)が、害虫対策に良かろうと、わざわざスペインから南米大陸に持ち込んでしまったそうです。 もちろんあっという間に殖えて、殖えすぎて、北のペルーにも押し寄せ害鳥化、わが家でも幅をきかせて困っています。 |

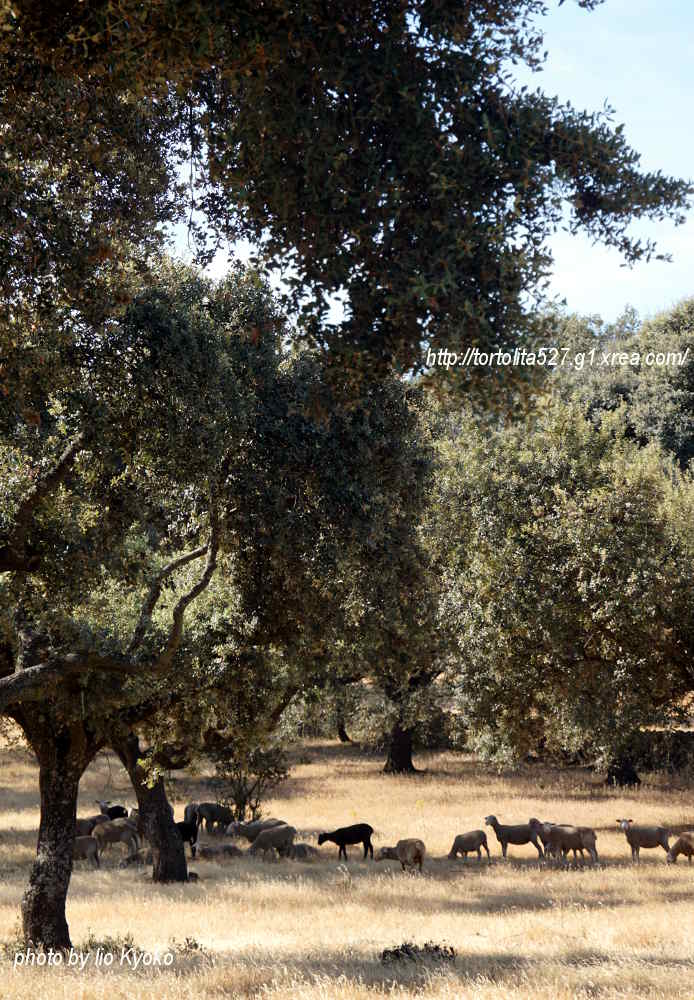

あいかわらず全く見かけないのが、生ハムの宿命を持つイベリコ豚。以前はどの木陰でも、一頭や二頭は寝そべっていたように思うのですが。 単に今は、ドングリが落ちない季節だから、かな。 でもついに、樫の木の下に群れが!……と思ったら羊でした。 |

|

|

やっと高速道に出ました。 その先の地名、Ibahernandoというのはおもしろいですね、「エルナンドは(よくそこに)行ったもんだ」みたいに聞こえる奇妙な地名です。 エルナン・コルテスの生地がメデリンですから、いかにも関係ありそうで期待しましたが、違いました。 恐らくイバン・エルナンドかイバン・フェルナンドという名が、なまったものだとか。なーんだつまらない。 |

メデリンは幹線道路から離れた小さな集落なので、また高速道をおりて田舎道へ。 今度はGoogle姐ちゃんの趣味とは無関係、これしか道がありません。 |

|

|

|

|

|

山猫注意からほどなく、メデリンに到着です。 お城のある丘の中腹で、近年発掘されたローマ遺跡が、今日のお目当てです。 |

遺跡ではガイドさんがとても丁寧に説明してくれます。 カッと日は照りつけているのに、涼しい…というかほとんど寒いので、薄手コートでふるえながら拝聴します。 |

|

劇場の客席(中央に貴賓席も見えます)と、 それを見下ろすメデリン城

|

GoogleEarthで見ると、侵略者エルナン・コルテスの生家は、ここからすぐだったようです。 宿六がガイドさんに質問します、「果たしてエルナン・コルテスは、このローマ遺跡の存在を知っていたのでしょうか?」 ガイドさん答えて曰く、「城砦が建築されたとき、丘の上のほうのローマ遺跡は、都合の良い石切り場として使われていました。 なのでここにローマの遺構があること自体は、メデリンの人たちも知っていたはずです。 でも当時、遺跡のほとんどは丘の一部となっており、特にこの劇場跡はごく近年の発見です。 したがって、これだけの規模のものが丘の中に眠っているとは、恐らくコルテスには想像もできなかったのではないでしょうか?」 なるほど。まあたとえ知っていたとしても、あのコルテスが興味を持ったとは思えませんね。 |

|

劇場の座席からの眺め もっとゆっくり見ていたかったのですが、上のお城がじきに閉まるというので、あたふたと丘を登ります。 |

辿り着いたメデリン城から、息を切らせて見下ろすローマ劇場。 規模はまるで違いますが、アテネのアクロポリスからディオニュソス劇場を見下ろしたときの、ふっと宙に浮くような感覚がよみがえってきます。 奥に見えている赤屋根は、メデリンの町並みです。 |

|

メデリン城の主塔。 下の二つの窓は、 イスラム起源の貯水槽 メデリン城の辿った歴史は、近隣のお城群と似たり寄ったりです。つまり、はじまりは例によって例のごとくローマ軍駐留所。 イスラム時代の半ばからは、レコンキスタの最前線に位置したため、あまたの戦いの場となり、そのためイスラム時代の遺構は貯水槽くらいしか残存せず。 そしてキリスト教世界に復帰した14世紀から16世紀ごろまで、さかんに増改築が行われた… というおなじみの歴史です。 |

メデリン城の貯水槽。 …あれ、ちょっと待った、きのうカセレスでは「貯水槽の内側の壁が彩色してあるのはおかしい」という話でしたが、ここも彩色してありますね。 もしかしてこれも、別の施設を貯水槽に転用したのかな? |

|

因縁の「北の塔」の狭い階段 メデリン城の残された見学時間は、40分しかありません。 早く閉めたい城番さんに追い立てられつつ、塔を上ったり下りたり……今回いくつめの塔でしょう。こういうすり減った狭い石階段、こわいし疲れるしもうこりごり。 ここでまた、カトリック両王の同時代人に会いました。例のコウモリ侯爵フアン・パチェーコの娘、ベアトリスです。 パチェーコには、ベアトリスという名の娘が二人もいるので(お父さん名付けに手を抜きましたね…)、紛らわしいのですが。メデリン城に嫁入りしたベアトリスは、パチェーコが結婚前にもうけた婚外子です。 (もう一人のベアトリスは正規の結婚後の娘で、一時期カトリック両王の片割れ、フェルナンドの嫁候補だったことで知られています) さてメデリン城のほうのベアトリスは、かつて父親が所有していたメデリン領を、パチェーコ一族の手に取り戻す、それだけが目的の政略結婚で嫁に来ました。 そして夫が早々に亡くなったあとも、実の息子に家督を譲ることをきらい、自分ひとりでメデリン領を好きにできるよう、なんと長男を五年間も、「北の塔」の底に閉じ込めたそうです。 メデリンの伝説では、不運な長男君は塔の上に開けた穴から、幽閉される半地下の小部屋まで、腰に縄をつけて吊り下げられたそうです。 そして五年のあいだ、ときどき召使いが掃除に入るほかは(その召使もまた、縄にぶらさがって入ったとか)、だれも面会を許されなかったそうです。1470年代なかばのことです。 |

城壁上から見る「北の塔」 時はまさに、イサベル女王と姪のフアナ・ラ・ベルトラネハが、カスティーリャ王国の継承を巡って、デスマッチを繰り広げていたころ。 ベアトリスは父パチェーコの遺志に従い、ベルトラネハ側についたため、このメデリン城は戦略上とても重要な意味を持ちます。 北を流れるグアディアナ川を遡れば、すぐポルトガルですから、ベルトラネハの夫たるポルトガル王の軍勢も、ここには容易に辿り着けます。 おかげでメデリン城は、イサベル側の猛攻にも長く抵抗できたそうです。 しかしさいごにはイサベルが勝利をおさめ、イサベル支持者だった長男も(お母さんとは財産問題だけでなく、政治的にも対立していたのですね)、やっと塔から解放されることとなりました。 でもそのとき長男君、入ったときと同じに、縄で吊り上げられる屈辱を、頑として拒んだとか。 そうなると塔の下、矢印のところの石壁を崩して穴をあけるほかなく、長男君はその穴から堂々?と、自分の足で外に出たそうです。 (そんなつまらない名誉にこだわるよりも、一刻も早く外に出られたほうがいいと思うんだけど!) 今もその大穴があいたままですが、残念ながら鉄柵が嵌められてよく見えませんでした。 いやはや、この時代はみなさん超頑固で、主義主張へのこだわりばかりで、「お家のため、お父さんの遺志のため、国のため、信仰のため…」とキリがないですね。(もっと簡素に自分のために生きましょうよ…) その後ベアトリス母さんは、息子といちおう和解したそうです(五年の幽閉のあとでよく和解できたなーと思うけど(私だったら和解しない)、大人の事情があったのでしょう)。 しかし1490年ごろ、50代なかばで亡くなる直前まで、息子との財産を巡るゴタゴタは、案の定たえなかったそうです。あらしんど。 |

|

ほどよく荒れた城内のようす ベアトリス母さんは死後、セビーリャの「葡萄の聖母」修道院に埋葬されました。 でも非常に豪華な墓所だったので、ベアトリスの天敵たるイサベル女王が、「もっと謙虚な場所に埋めるように!」と、ちょいと横手の壁ぎわにわざわざ改葬させた、という伝説があります。 本当かどうかはわかりませんが、そんな言い伝えが残るほど、世に知られた険悪な間柄だったのですね。 どちらも気の強さで知られた女性ですが、終生「お家大事(というか実家大事)」にとらわれて、本当の意味での「自分」は、意外になかった人たちかもしれませんね。 |

スペイン内戦時代に爆破されて廃墟になった、城内の教会。最近になってやっとがれきを撤去、残った遺構が見えるようにしたそうです。 この廃墟の美しさも、格別ですが… しかし人間というのは本当に、なんという愚行ばかり、やらかして来たのでしょうね!(特にスペイン内戦は……いくらスペインが好きでも、内戦時代にだけは、まちがっても転生したくないです) |

|

グアディアナ川にかけられた 17世紀の美しい石橋

|

|

|

城番のお姉さんは、「たった一人で城ひとつ任されて、本当に良い仕事なんですよ」とニコニコしていました。 でも宿六が、「レイナ(女王)みたいなものですね」とお愛想を言うと、笑顔がすっと消えて、「レイナではなく、プリンセサ(姫)と言っていただきたい」と言い直しを強要されました。 若い人には、女王というと中年以降の堂々たる姿が思い浮かぶのかな?イサベルがレイナになったのは、まだ23歳のときでしたけど。 ともかくその、早く帰宅したい姫に追われて、いやいや城を出ます。 今日も雲がすばらしいです、もうしばらく、主に空を見ながら城砦のまわりを散歩しましょう。 |

城壁の外から見た「北の塔」(右奥) さして広くない城内の、どこからでも見えるこの塔の底に息子を閉じ込めて、平気で五年も暮らしたベアトリス母さん。やはりすごいな… |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

メデリン城にお別れの一瞥。 と、そこには、侵略者コルテスのふるさとを、着々と逆侵略しつつあるメキシコ軍リュウゼツラン部隊の姿が!がんばれリュウゼツラン精鋭部隊! |

もうすぐ3時。さみしい「目抜き通り」沿いの、バルに食堂がくっついたようなお店へ。 |

|

選択肢もなかったのですが、でもこういうふつうの食堂、良い意味で時が止まっているところが大好きです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

不気味に目の光るニワトリに見送られ、想像以上に良かったメデリンをあとにします。 |

|

メデリンの水田もきれいでしたが、やはりこういう乾いた景色でないと、エストレマドゥーラ南部に来た気はしませんね。 さきほど食事中に、メリダはすぐそこだから行っちゃえ、という相談がまとまったので、今は西に向かってタッタカ走ります。40分くらいで到着です。 |

最初のメリダ訪問時には、まだ開館したてのピッカピカだったローマ美術博物館。 展示室も、がらーんと大きな一室だけでしたが、今は小部屋も収蔵品もものすごく増えており、食後の見学はちょっと辛いです。(博物館って好きなのか嫌いなのかちょっとわからなくなってきた…) それでもなお発掘品は収蔵しきれず、増築工事中だそうですが、博物館の人がチラっと目くばせして、「えーと、おわかりと思うけど、例によっていつ終るかはまったく不明」とのことです。 |

|

|

|

|

|

|

ギリシャ悲劇の仮面が描かれた、小さな壁画破片。ほしいなこれ… この色彩の深みも、いかにも蜜蝋らしい気がします、わかんないけど。 |

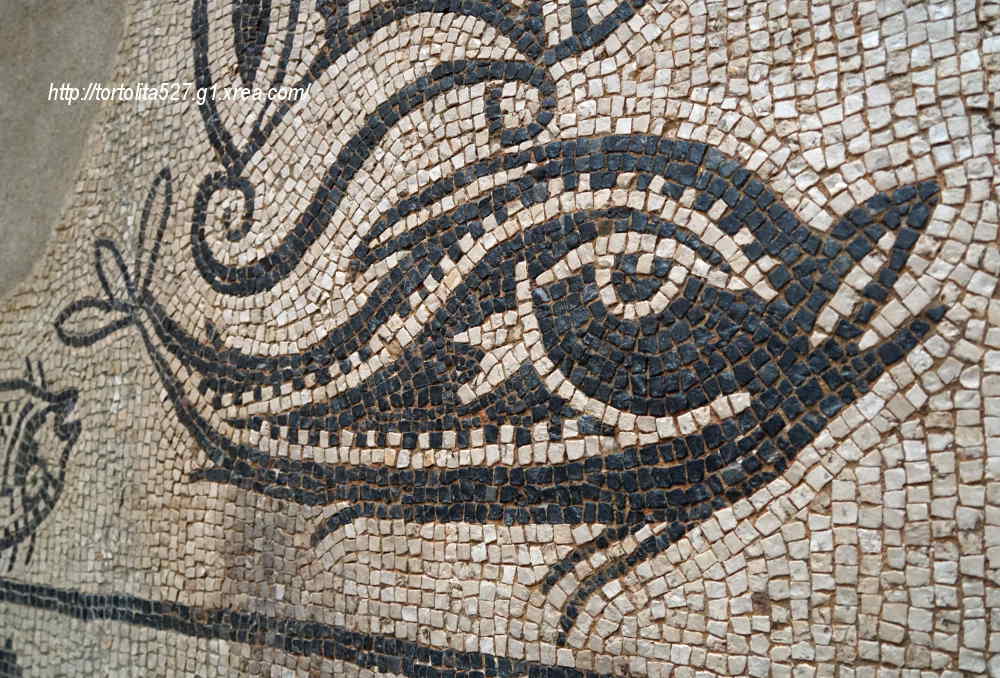

ローマ時代の遺品で、壁画に次いで魅力的なのがモザイク。 このような、明らかに熟練の職人が作った超大作が、いくつも展示されていますが… |

|

こうやって家具など置いて使うことを考えると、床が超大作すぎては休まらないような気もします。 |

かといって、ここまで雑なのも、見るたびに少しイライラしそう。 左上に麗々しく工房名まで入れてあるので、自信作なんでしょうか?これでも? 4世紀末に制作された、「バッカスとアリアドネの出会いの場面」とのことですが… むしろ子分のサテュロスのほうが、アリアドネにちょっかい出してるし、ヒョウも太り過ぎで、これじゃバッカスの車なんか引けないでしょうに… ともかくアリアドネがこのときバッカスからもらった王冠が、そうですあの「かんむり座」になったのですね!(つまりコローナですわね…)。 |

|

|

自分のヴィラの床だったら、ぜひこの職人さんに頼みたい!と思ったのがこちら(4世紀のモザイク)。 この博物館からほんの数百メートルの住宅街で、1980年代になって発掘されたそうです。 中央ではオルフェウスが竪琴を奏で、キツネ、ウサギ、リス、ライオンなどなど、いろんな動物をうっとりさせています。あ、オルフェウスの足元にはサソリもいますね。 |

ロバに乗った豊満美人にちょっかいを出しているのは、サテュロスもしくは牧神かな。 ロバとヤギと豊満美人が、みな同じ物言いたげな瞳でこちらを見ているのも、楽しいです。 右上のワラジムシ?みたいなのは何だろう…太陽……? |

|

|

|

|

|

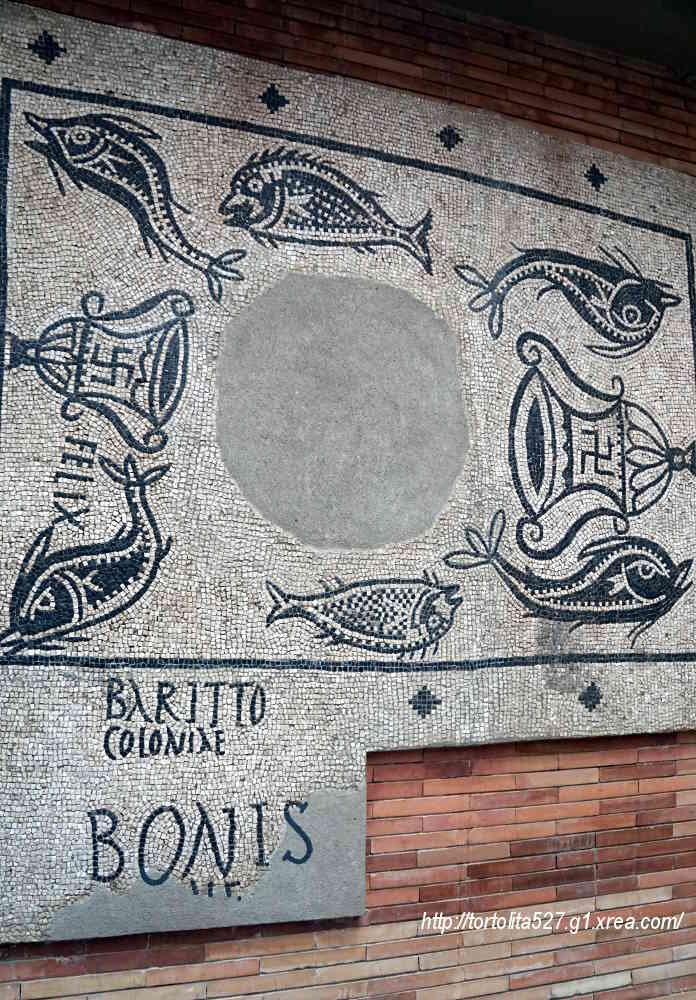

こちらはもっと平坦な別作品ですが、近づいて見ると、一口に黒と白といっても、一片ずつ色あいに差があるのがよくわかります。 |

さほどおもしろくないこのモザイクも、変化のある白地のおかげで、もっと味わい深く見えます。欠けた中央には水盤でもあったのかな? 左下に大きく書かれたBARITTOというのは、モザイク職人のサイン…かもしれないそうです。 またFELIX Y BONISという、当時のあいさつ文も書かれています。「みなさま平和な良き日々を、職人バリットより!」みたいな感じでしょうか? …しかしそんなこと自宅に大書されて、注文主に文句はなかったのかな。 それともバリットさんが名のある人気職人で、サイン入りのほうが自慢できたのかも。 |

|

今日、いちばん再会を楽しみにしていたのがこちら!大理石に刻まれた、ローマ時代の小ぶりな墓標です。 30年前、ここに刻まれた文字がどうにも気になり、小さなラテン語辞書を買って、文法も何もわからないまま、やみくもに何度も何度も引いてみました。 すると、「居酒屋のおかみ、センティア・アマランティスのために、夫のヴィクトルが作った」みたいなことが刻んであるらしいと薄々わかって、何かこう非常に嬉しかったのですよね。 やもめのヴィクトルさんが、奥さんがいちばん生き生きとしていた店頭での姿、まさに樽から自慢のワインを注ぐ瞬間を、選んで刻ませたのでしょうか。 墓標なのに動き!があって、この様子ではきっとあの世でも営業中ですね。 |

ところでこれは茶こし…? いえワインのかすでも濾したのかな… そもそも私はなんでこれを写したの…? (アイスクリームによる眠気で記憶欠落) |

|

楽器のシストラム(たぶん)を持つ、ほっそりきれいな手。 シャンシャンシャン…と鳴る涼しげな音と、うすものをまとった美人の姿が目に浮かびます。 |

でもこういう愛嬌美人もいいな。 (4,5世紀の井筒に施された彫刻) |

|

敷地内に残る、風情たっぷりなローマ道。これも持ち帰って庭に敷設したい。 博物館の人は、Corduba(今のコルドバ)とつながっていた、と説明してくれましたが、これ南西に向かっているので、ちょっと方角が違う気も? あっわかった、まず南のHispalis(今のセビーリャ)に到達し、そこからローマ道が北東にくいっと曲がって、コルドバに至るのですね。 |

オレンジジュースに10gのお砂糖…… ほっとくと最初から混ぜてくる ペルーよりはマシか このローマ道のむこうにあるバルで(そのバルの下にも、セビーリャに向かうローマ道の続きが残っているかもしれませんね)、オレンジジュースを飲んで一休み。 そして日本の友人に、「借りた家で放牧している牛や羊のベルが、それはそれでいい音で…」というメールを書いていたら、目の前を歩いて行く男性が、スマホに向かって大きな声で、「そろそろ乳しぼりの時刻だから、僕はもう帰るね!」なんて話しています。 友人からは、このオレンジジュースを飲み終えるより前に、「バッハの『羊たちは安らかに草をはみ』を聞いて!」と返信が来ました。 やっぱり旅はいいなあ…旅先のこういうなんでもない瞬間が、いつまでも記憶に残るのですよね。 |

|

円形劇場には、 昔日のほどよく寂れた風情が 残っていましたが… 博物館を見終えても、まだこの青空なので、夜8時半まで開いているローマ劇場跡へ向かいます。 チケット売り場の人に、「今からじゃ時間が足りません、明日出直して、もっとゆっくり見るべき場所です」とお説教されましたが、何かうっすらと予感があって、今日見てしまうことに。それで正解でした。 |

メリダの半円劇場は、若い日に初めて見たとき、舞台側から音のない音がうわっと押し寄せてくるような、不思議な感覚がして、思わず座席にきちっと腰かけてしまうほど衝撃を受けた場所です。ところが… 今は大がかりな演劇祭の準備中らしく、ピカピカの新しい座席が作られ、照明つきの足場が組まれ、大きな機材が散らばって、過去のひそやかな音はみな掻き消されてしまっています。これじゃあただのモダンな劇場です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

夜9時すぎ。 日が傾いたすばらしいタイミングで、町はずれにあるローマの水道橋(1世紀建造)に着きました。もとは9キロ離れた貯水池から水を運んでいた水道橋ですが、今はそのうち800メートル分だけ残っています。 水道橋の崩れぐあいが、音楽的でいいですねえ。そして空気のこの透明感! まわりは広い緑地になって、日暮れ時のいま、たくさんの人やワン公が散歩しています。 |

見上げると首がいたくなります。いちばん高いところは25メートルもあるそうです。 |

|

|

|

|

|

水道橋のすぐ向かいには、小さいけれど保存の良いローマ橋があります。 |

その石橋の上を歩いていたら、市内のほうから列車がやってきました。 メリダ駅を出たばかりのようです。たったの三両編成です。 このあとグアディアナ川に沿って西に向かい、たぶんポルトガル国境近くのバダホスまで行くのかな? その行程は、フアナ・ラ・ベルトラネハの伯父であり夫であったポルトガル王が、メデリン城のベアトリス母さんに援軍を送り込んだ道…かもしれませんね。 |

|

|

|

|

|

そして、コウノトリごと赤く染まる水道橋… これは美しい!! |

|

|

|

|

|

|

もう閉まっているアルカサバを、外からちらっと覗き見……ここも立派ですが、全部見るのは無理! いつかまた、イスラムものを主とした別の旅を企画しましょう。それよりも今日はローマ橋… |

リマ在住者には、「一年中滔々と水が流れる川」は、それだけでもう嬉しいのです!うちのほうは涸れ川ばっかりですものね。 涼しい夜気を楽しみながら、橋のなかばまで歩きます。通りすがりの人々のスペイン語が、いつのまにかとても南らしくなっています。 特に、ローマ橋のまんなかで大声で叫びながら、堂々と子供におしっこさせていた肝っ玉母さん… Apu'rate, mi arma ! それはもう、ドラマで耳慣れたセビーリャなまりそのものでした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|